当前位置 : 艺术书评

发布日期:2023/3/24

发布日期:2023/3/24

来源:國際日報

来源:國際日報

打印

打印

“水光瀲灩晴方好,山色空蒙雨亦奇。”杭州的春天,是最美的江南。來支鋼的水墨山水,選擇在杭州與實景媲美。

“來支鋼”這個名字近年在中國畫壇備受矚目,數十位業界權威人士先後給予評價或高度評價,認為他把中國傳統水墨畫推向又一個藝術高峰。

中國美院原院長肖峰認為“他的山水畫起到了一個里程碑的作用”;中國國家畫院院長盧禹舜評價他是“有著創新和創造的一位藝術家”。

著名評論家陳傳席稱他的作品“其大氣磅礴足以縱橫天下,其雄渾豪邁足以睥睨古今”;臺灣資深收藏家王定乾說,“張大千是山水畫潑墨第一人,來支鋼是積墨第一人”。

中國畫是具有中國國學視覺審美效果的藝術作品,其本質就是繼承與創新。“墨天閣”女主鄒佩珠(李可染夫人)生前為來支鋼畫展題字“傳承與開拓”。在繼承並守護傳統筆墨技法基礎上,來支鋼實現了中國水墨山水畫的現代轉化。“積墨”是他藝術成就的核心。

龔賢創造了“點積墨法”,黃賓虹創造了“線積墨法”,李可染創造了“面積墨法”。來支鋼將三法融為一體,“集點線面三百年之大成” (陳傳席語)。李可染“積墨成玉”,來支鋼“積水成玉”,他用無色的水,大化有色的墨,豐富了水墨的層次。墨在水中昇華,產生一種仙氣,故而又可以說,積水成仙,上善若水。

“積墨”作為山水畫的一種技法和語彙,是畫道中一個難關,畫家大多不願觸及。來支鋼當年在中央美院學畫時,謝絕老師和畫友“繞道”的建議,咬定青山不放鬆,始終不渝走“大道”。一朝功成,石破天驚。鑒賞家稱其作品大美可讀,中美可賞。

中國書畫的靈魂始於國學,有著深厚國學基礎的來支鋼,孜孜不倦地追求最高審美理想。他認為,中國畫的水墨關係是,水在前,而墨在後。水是“無”,墨是“有”。“天下萬物生於有,有生於無”,故“無中生有”。來支鋼以老莊道家哲學為精神內核,以水墨表現宇宙的千變萬化。

知白守黑,運黑布白,構成了來支鋼繪畫獨特的藝術審美體系,體現出“一陰一陽之謂道”的規律。黑如“烏鴉入夜”,白如“白鷺臥雪”,黑白世界的意韻無窮無盡。“簡到了極致,即為陰陽,形於水墨,則為黑白。”“道為墨之本,墨為道之用。”“水墨務本而道生。”來支鋼的作品恰如他的繪畫思想。

在修道、得道和成道過程中,來支鋼探一象而窮理。他若非於畫室創作,就在大自然中寫生。常雲遊於鄉間小道、名山大川之間,吸天地之精華, 采日月之靈氣。他抓住了大自然的規律——“變”,在繪畫中一變再變而解決所有問題。“天地一指也,萬物一馬也”,在來支鋼的世界裏,天地與萬物“一筆劃也”。

雲是變,水是變,山是變,而萬變不離其宗。誠如南朝畫家宋炳所言,“聖人含道映物,賢者澄懷味象”。胸有丘壑、腹有乾坤的來支鋼,用深邃的東方文化內涵,構成空間無窮、體積無窮、能量無窮的大美之道。“道成而上,藝成而下”。來支鋼技進乎道,筆墨的運用“無起止之痕”,作品渾然天成。

自我感覺“天賦其能”的來支鋼,創作從不打稿,提筆就畫,隨心所欲,信馬由韁。創作因有風險,故而筆下常出奇景,幾度峰迴路轉,往往柳暗花明。一切可畫、能畫、成畫,都是依“道”而行之果,無不是極盡變化之能事。人的智慧有限,只有借助於道,融合於道,才能夠筆不到而意到,給人更多想像的空間。他常說:“我畫一半,天賜一半。”

如古代畫家荊浩所言:“忘筆墨而有真景。”人一旦在精神與人格上守住純真,便已經走在“道”上了,只是身在道中而不知。“大道至簡,衍化至繁”,來支鋼的手“以簡馭繁”,就如同造物主的手,時時創作出全新面貌的作品。概括成八個字,就是“以墨載道,以道馭墨”。

以繪畫作為修煉的道場,來支鋼不斷提升自己,領悟天道法則,追求“天人合一”的境界,把自己修得像天一樣,無私、無欲、無我,讓自己的元氣元神不散。以善為美,寧靜致遠。莊子所謂“虛室生白”,只有在純真的狀態,作者才能找到藝術的本源,發揮出藝術的極限。一念無我,超凡入聖。

在來支鋼北京畫展上,文化學者王魯湘披露,李可染逝世前幾日曾告訴畫家李寶林,說自己還要突變、大變。李可染將如何個變法,已成未解之謎。王魯湘認為,來支鋼的創作,是對李可染臨終遺願的一個回答。

“不要人誇好顏色,只留清氣滿乾坤”(王冕語)。中國繪畫是中華民族的藝術自信,是東方文明最重要的文化遺存。讀來支鋼的作品,民族自信心自豪感油然而升。

只有民族的才是世界的。在新時代的浪潮中應運而生的來支鋼,必將在世界藝術殿堂裏,書寫全新的篇章。

繼在兩岸與域外舉辦多個畫展之後,來支鋼又來到西子湖畔。他的作品堪稱“水墨天堂”,與西湖相映成輝,雨亦奇,墨亦奇,給人最高的審美享受。

來支鋼肖像

2022年4月,來支鋼水墨藝術展學術研討會

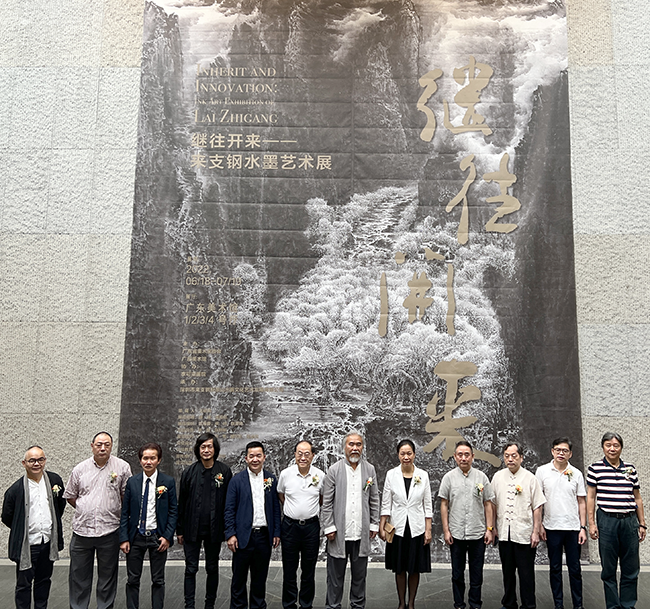

2022年4月,來支鋼水墨藝術展在北京國家畫院開幕合影

2022年6月,來支鋼水墨藝術展在廣東美術館開幕合影

2023年1月,來支鋼陪同《國際日報》創辦人熊德龍參觀作品

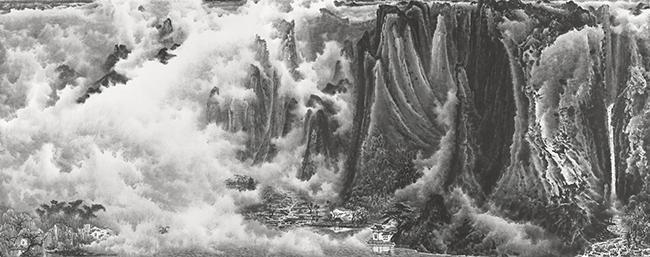

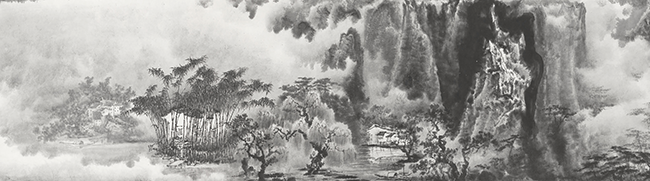

潮 2640x250cm 2020年 (局部)

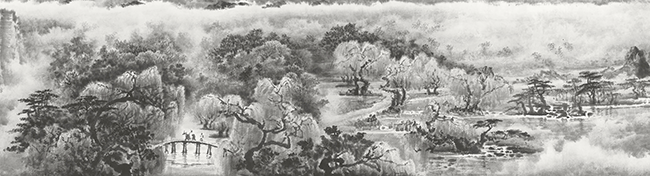

藝道 1134x249cm 2009年

楓橋夜泊 505x47cm 2022年

桃花源遊記境 366x48cm 2021年

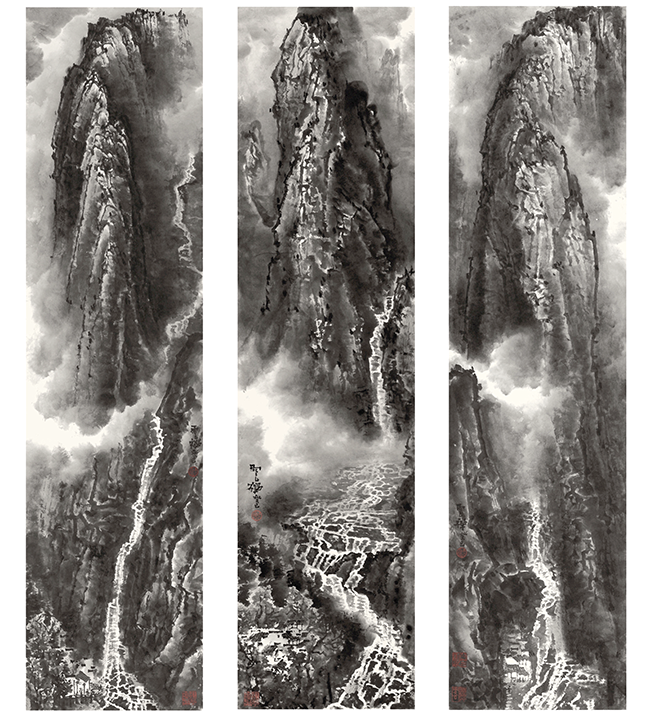

積墨山水條屏 34x136cmx3 2013年

老子入關 503x48cm(局部) 2023年

玄 366x144cm 2023年

煙雨富春江(局部) 504x48cm 2023年

銀裝素裹 1800x32cm(局部) 2023年

梨花帶雨 125x250cm 2018年

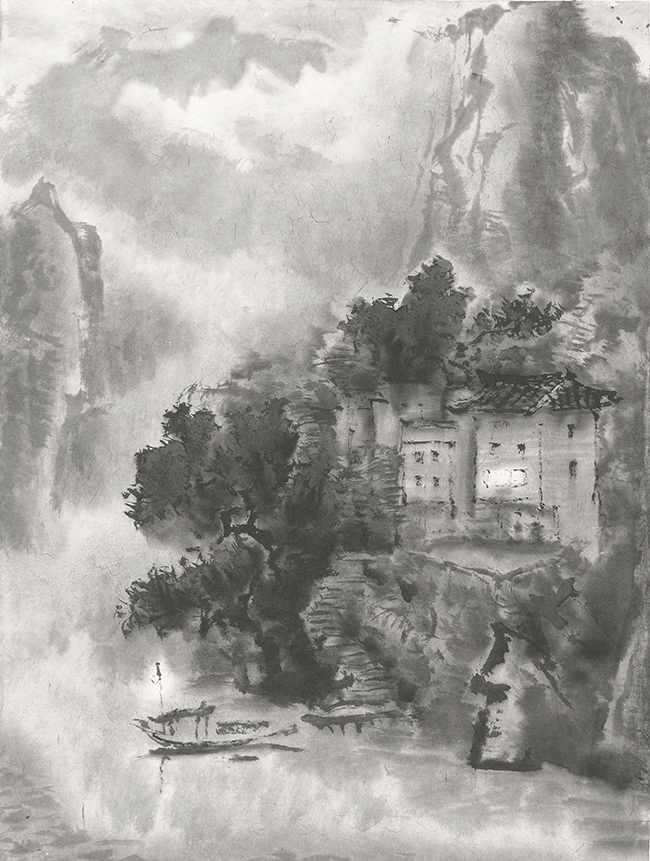

空山新雨後 68×136cm 2014年

白水寨飛瀑圖 160x250cm 2014年

山高雲不礙 124x248cm 2014年

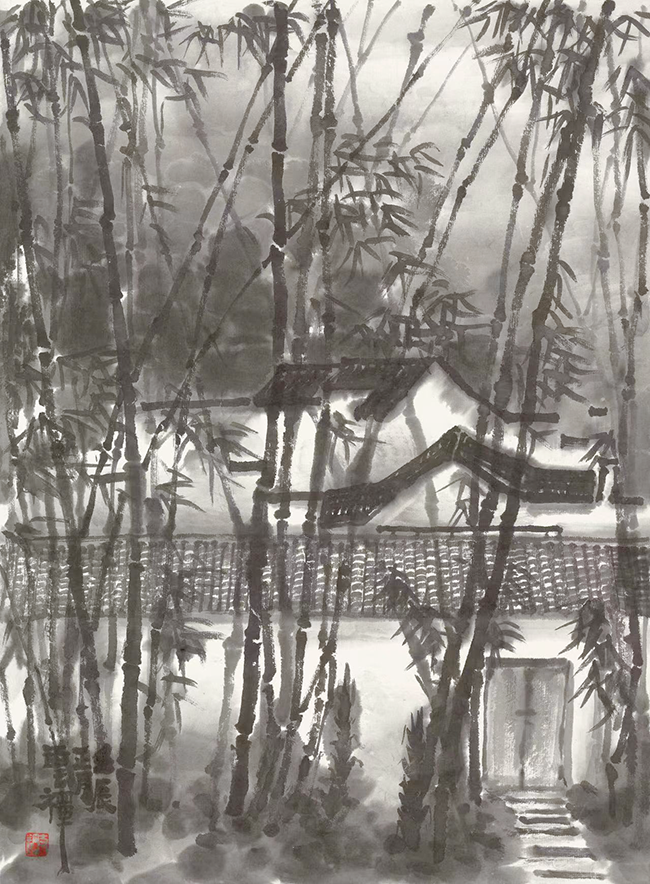

竹裏人家 46x34cm 2012年

崛起 200x250cm 2003年

寫生作品 46x34cm 2014年

寫生作品46x34cm 2023年

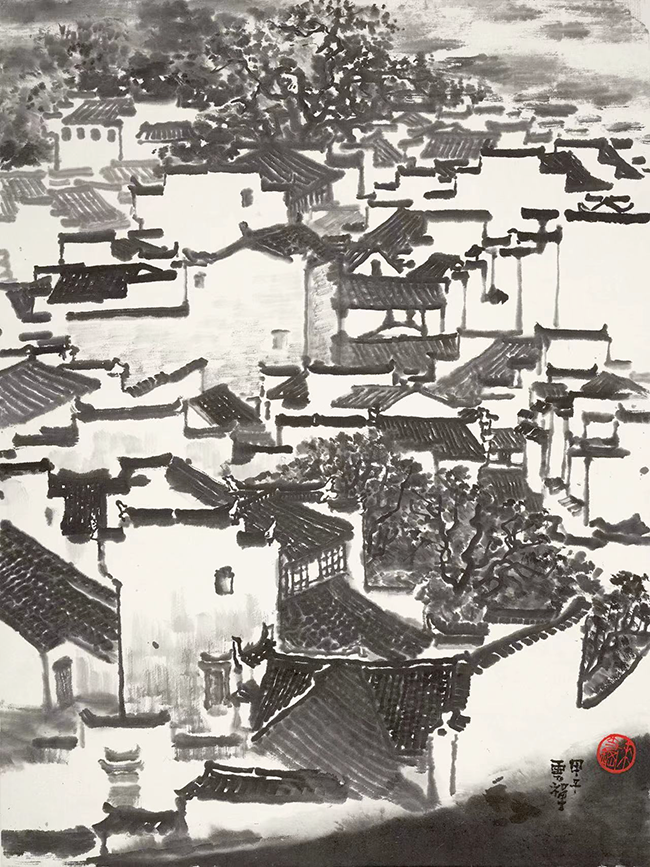

宏村 46x34cm 2013年