当前位置 : 艺术书评

发布日期:2023/5/19

发布日期:2023/5/19

来源:國際日報

来源:國際日報

打印

打印

文化交流促使民心相通。作為中國國際文化藝術交流使者,中國著名書畫藝術家黃建南一直在用實際行動踐行這個理念。得益於早年間豐富的經歷及積累,黃建南融通中外,將中國傳統的國畫意境技法與西方的油畫光影色彩完美結合,形成了獨特的個人綜合繪畫系統和新體系,我們在他的藝術作品中能夠看到融合多學科的藝術性成果。

“繪畫是一門很深奧的科學,需要不斷開拓視野,進行創新。作為中國書畫藝術家,我希望中國書畫藝術能成為促進各國關係友好的橋樑。”黃建南如是說。

一個滿載藝術成就的房間

早上見到黃建南時,他身著筆挺的西裝,笑著與在場的每個人打招呼。實際上,他習慣於淩晨五點休息,八點鐘就起床處理日常事宜。“每天休息三四個小時,精力就足夠了。”黃建南帶我們參觀了他在北京的居所,一處別致的院子,有涓涓細流,也有草坪庭院,還有一處載滿回憶與榮譽的房間。

作為“中國國際文化藝術交流使者”,黃建南一直在用實際行動促進中外文化交流。近三十年間,黃建南歷經世界各國,在數十個國家舉辦過個人展覽。常旅居於歐洲的黃建南是英國皇家學會(RSSG)成立 127 年來歷史上授予的第一位亞洲籍藝術家榮譽會員。此外,他參加過四次盧浮宮展覽並榮獲金質獎、銀質獎、創新獎,還連續參加六屆法國大皇宮展覽並每次都獲得最高榮譽的獎項,擔任美國“比佛利藝術”高級顧問、接受義大利君士坦丁皇家薩克騎士勳章..每一個榮譽都成為一個經典的時刻被記錄拍攝下來,黃建南將這些珍貴的時光框裱起來,掛在一間房子當中。而房間的三面牆壁上充滿著無數的記憶,也見證著黃建南多年來促進中外文化交流的輝煌。

說到黃建南的早期經歷時,“九年徒步三萬八千多公里”的這段旅途在採訪中不斷被提及,這段走遍祖國大江南北的經歷讓他獲取了源源不斷的創作靈感。他見過最淳樸的民風,還有迷路間遇到的山中奇景,到過人跡罕至的山脈道路,看過蜿蜒曲折的山勢地形和漆黑一片中的點點月光。他還深入大漠、城鎮鄉村中體驗生活,積累了大量的創作素材及其豐富的繪畫經驗。“讀萬卷書不如走萬裏路,走萬裏路不如閱人無數。這一路,我接觸了中國的大好河山和各種各樣的人,見過中國人的真善美,這些都記憶猶新,我感覺自己永遠畫不完。”

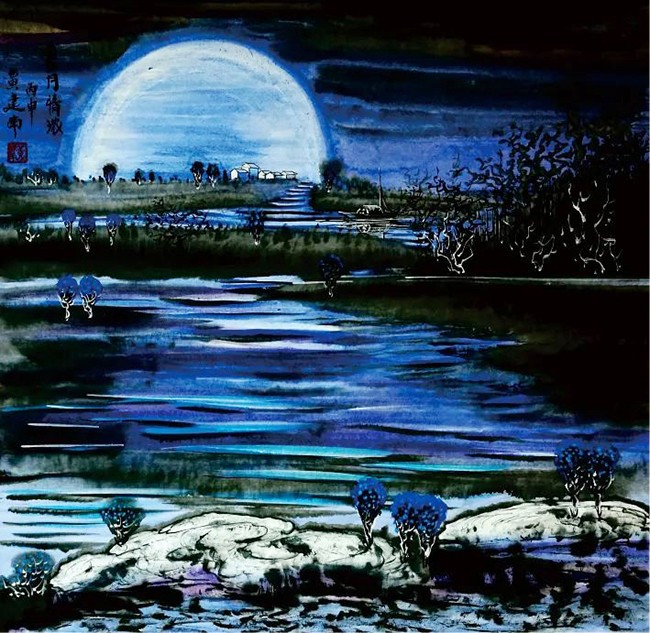

黃建南的藝術作品具有極大魅力,它超越傳統藝術形式的表現手法和獨特的藝術風格,展現了藝術家對生命和自然的感悟。“在大家看來,一提到油畫,好像就是在西方的語境之下,但在我的畫筆之下,靈感幾乎都來源於中國的傳統文化。中國的水彩畫、水墨畫與油畫相比,只是顏料不同,使用方法不同,實際上藝術都是相通的。我感覺,中國的國畫蘊含的內容更加深奧。”

黃建南不僅用自己的藝術作品向國際展示中國文化,更歡迎更多國際人士來到中國,向他們親自展現中國的藝術。“我邀請很多訪華的各界人士來瞭解中國的傳統文化,陪他們畫畫、做陶瓷,我們徹夜長聊,聊文藝復興、敦煌壁畫、著名的雕塑作品等等,每一次的聊天都是暢快淋漓的。文化交流是促使民心相通的重要方式。作為中國書畫藝術家,我希望中國書畫藝術能成為促進各國關係友好的橋樑。”黃建南笑著說道。

“國際山水風光畫壇的一面旗幟”

記者:前段時間,您與蒙古國藝術家策格米德先生共同舉辦的“山水相連,四時同風”書畫聯展順利落下帷幕,本次展覽選擇展出的作品是經過怎樣的精心挑選?

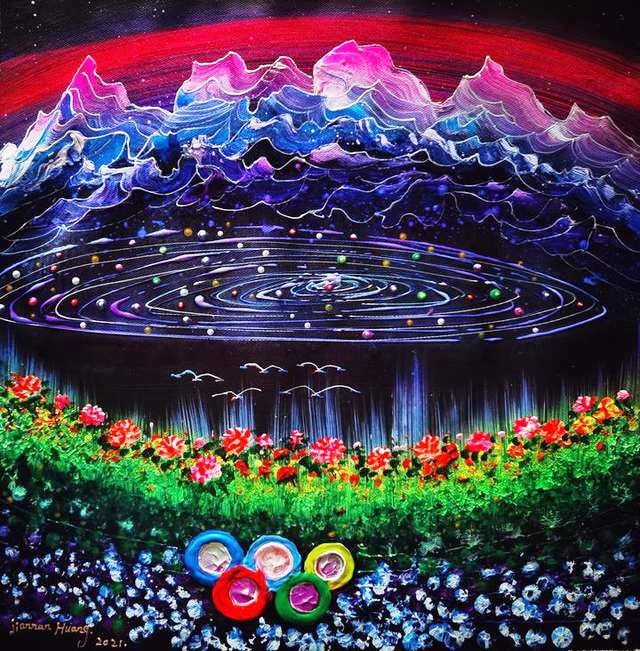

黃建南:非常榮幸能與策格米德先生共同舉辦本次聯展。這次展覽共展出了我們 40 餘幅的繪畫作品,這些作品的展現可以是一次藝術與大眾、藝術與傳統、藝術與創新的對話。其中,展覽展出了我的 16 幅作品,內容十分豐富,涵蓋了元宇宙、量子糾纏、祖國錦繡風光以及中國的國畫等主題,可以說是比較全面地展示了。作為中國書畫藝術家,自己有責任做好本職工作,讓中國書畫藝術成為連接中蒙關係友好的橋樑。

記者:您的作品被譽為“國際山水風光畫壇的一面旗幟”,在您看來,您的作品對東西方兩種不同的文化有著怎樣的融合和詮釋?

黃建南:我想引用別人對我的評價,我感覺他的評價是比較中肯的。這個人是具有世界影響力的美國藝術界大評論家詹姆斯,他曾經如此評價了我的作品——“黃建南得益於豐富的經歷及積累,使其融通中外,把中國傳統的國畫意境技法與西方的油畫光影色彩完美結合,創立了獨特的個人綜合繪畫系統和新體系”。

黃建南近照

黃建南在創作

《元宇宙》系列1

《元宇宙》系列2

《元宇宙》系列2

奧運系列作品《冬奧之花》

山水風光系列作品《蜜月情濃》

山水風光系列作品《日月潭晨光》

山水風光系列作品《溪水人家》

記者:據我瞭解,您的作品中甚至一幅作品使用多達 270 種顏色,這是否也是您繪畫的獨特性之一?

黃建南:是的,我的整體繪畫技巧手法很複雜,繪畫內容涉及的領域也很廣泛。每一幅畫的創作的手段、風格都不同。之前有媒體說我在北美掀起一波又一波的“黃建南藝術風暴”,很多專家第一次看到我的作品都覺得很震撼,都說我的每一幅畫都是有靈感的,都可以讓人激動不已,他們說我創立了獨立的個人繪畫藝術系統。我覺得,繪畫是一門很深奧的科學,並不是長期去描繪某一種固定圖案或者意象來展示的,我不喜歡把繪畫固定在一個範圍內,藝術的單一讓我覺得很無趣。我希望每天都有新突破,每天都想有新的創作。

記者:在創作內容方面,我注意到,在您的作品中有很多與宇宙相關的主題,還有涉及“元宇宙”這類科技題材。通常這類題材的作品您會如何獲取靈感?

黃建南:沒錯,在咱們所坐的這間房間就有兩幅有關於“宇宙”題材的作品。像元宇宙、量子糾纏、粒子光效、石墨烯等這些科學題材,我都有關注。我還有一些作品是關於四維空間、暗物質題材。因為我從小就喜歡天文地理。實際上,我的愛好很廣泛的,尤其喜歡科學、喜歡神秘的東西。

記者:現在有很多藝術家會嘗試使用 AR、VR 媒介進行藝術創作,您是否有過類似的嘗試?

黃建南:我覺得,真正的藝術是體現某一個藝術家的感情和內心世界,是一種很私人化的情感,這些都會反映在畫裏。高科技的確也是一種創作媒介,但於我個人來講,我還是更傾向於親自進行繪畫。但是現在很多電腦繪畫十分漂亮,的確是可以拿它的一部分元素,或是一些光影來進行參考,我覺得這對藝術創作來說也是有幫助的。

浸潤在東方藝術中

記者:您的祖籍廣東河源這個地方對您有怎樣的影響呢?

黃建南:的確,河源是養我、生我的地方,肯定感情是比較深的。河源是客家人最早居住的地方,也是客家文化和嶺南文化的重要起源地之一。客家的民間藝術更是多姿多彩的,山歌、雜技、美食,還有各種各樣的舞蹈等等。而且河源市是中國革命策源地之一,也是全國最早開展馬克思主義傳播的地方之一。這些豐富的面相都讓河源這個地方十分獨特。

記者:您還記得自己最早接觸繪畫是怎樣的情景嗎?

黃建南:我是一個從小就喜歡各種研究的孩子。我記得小時候看連環畫,我們叫“公仔書”,我從頭至尾看一遍之後,就可以完全臨摹複製下來。小時候看到郵票上的天安門,特別好看,我就自己在空白的郵票上面畫天安門,

別人都來問我是在哪里買到的。後來,我去文藝宣傳隊工作,做劇團、導演、演員等等,當時演出使用的《智取威虎山》《沙家浜》《白毛女》這些背景板全部是我畫的。此外,我還對很多手工藝十分好奇,木頭雕刻、籮筐編織等等,買來工具我就開始上手製作。

記者:自小就在這樣一個豐富的手工藝術氛圍中長大,的確是一種有趣的體驗。您是什麼時候開始接觸西方藝術的呢?

黃建南:我在 2009 年就出國了,去到了法國巴黎,去那邊畫畫辦展。實際上,早在 2006 年,我就去過東南亞了。而後,基本歐洲的國家都跑遍了,主要是去畫畫、做展覽。而且,每次展覽都是新畫,還經常都是不同風格的。

記者:這樣的經歷造就了您獨特的藝術體系,也就是“形成了獨特的個人綜合繪畫系統和新體系”。目前,您對年輕的畫家們會有怎樣的期待?

黃建南:我現在 71 歲了,我覺得無窮無盡的靈感是創作不完的,就是時間不夠用。所以天天熬夜還不夠,今天想的還沒畫完,明天的又想到另外一種可能性了。我覺得,畫家本身要積極向上,要有文化自信,很多中國傳統的藝術文化太豐富了,我感覺自己畫到 500 歲也研究不完。當然,國外的優秀文化也要去借鑒,因為我們不能活在自己的思維中,局限在狹隘的繪畫風格裏,我們需要時刻保持一個開闊的視野。

記者:如何能夠開闊視野、不斷創新呢?

黃建南:藝術沒有創新是沒前途的。繪畫是一門很深奧的科學,要不斷地創新。但萬事萬物都有其規律,我們可以多去瞭解其他學科的一些知識,找尋規律,因為每一個領域都存在藝術,是每時每刻、隨時隨地存在。所以我們心態要放好,平常多思考,藝術的成就、創作的品質也依靠人生的積累。

(文/王雅靜 人物攝影/李英武 來源:北京青年週刊)