当前位置 : 历史档案

发布日期:2023/8/30

发布日期:2023/8/30

来源:國際日報

来源:國際日報

打印

打印

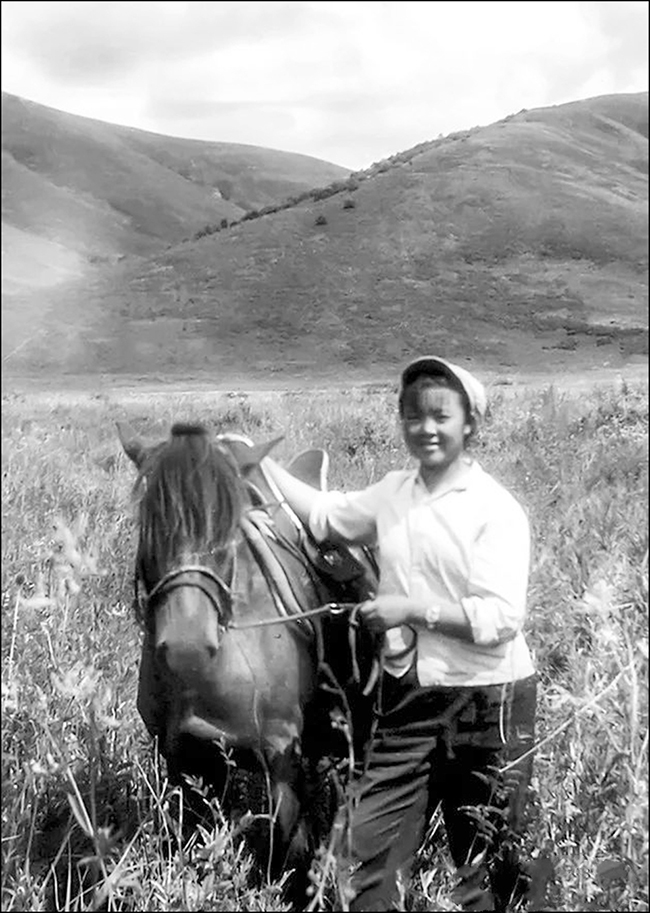

牧羊女張娜依

擀氈子

前不久,我看到一個視頻《擀氈子》。感到非常親切,引發了我對擀氈子的遙遠記憶。

視頻是擺拍的,因為在現實生活中已經看不到了。其目的是重現傳統的擀氈子過程,讓大家尤其是蒙古族青年人對這些寶貴的民族傳統技藝有充分的瞭解。視頻中擀氈子的過程與我在草原上親身經歷過的還是有很大區別的:視頻中是一家一戶的牧業勞動,有鄰里前來幫忙,而我經歷過的則是全隊男女老少在一起擀氈子,一派歡騰熱鬧的場面。

記得當年草原上的擀氈子,每年都會進行一次,在水草豐美的季節。那是全隊最令人興奮的日子,與打馬鬃的熱鬧場面不相上下,像過節一樣。全隊男女老少能出動的都會到場。

德高望重的老阿爸和大隊達日嘎(領導)等當指揮。要根據當年各家需要的氈子數量及隊裏的需求來確定擀氈子的數量。而氈子的品質也有不同,蒙古包所用的氈子裏層可以用褐色、黑色等花羊毛擀成,也不必擀得那麼緊實;最外層的要純白色的好羊毛擀成;而用作床鋪、氈襪等用途的氈子品質最好,擀得也最細密和緊實。

隊裏挑一個平坦、地勢稍高的地方做擀氈子的場地,一般就在我們隊部東邊的長亭錫勒(地名,是一道長長的高坡)上。坡上長有一簇簇開著藍花的馬蓮草。馬倌們把馬群趕到附近,以備換馬。一大早,各家的男人騎著馬、女人趕著牛車從四面八方彙聚到這裏。頓時,平日裏靜寂的草原難得地熱鬧起來。

在邊上,品質好的羊毛鋪在中間,沒有一點浪費。我們拿著竹棍使勁敲打羊毛,跟彈棉花似的。羊毛被打得蓬鬆了,阿嘎們再檢查一下,把鋪的羊毛的厚薄整理得差不多一樣了,然後澆上水。鋪羊毛前,我們先把馬蓮草擇成一根根的,鋪在母氈上,這樣新氈子就不會和母氈擀到一起了。

孩子們蹦蹦跳跳在旁邊玩耍,大點的孩子就幫忙擇馬蓮草。把鋪好的羊毛與母氈卷起來,卷成一個大圓筒,然後草地上,先鋪上一塊擀好的氈子做母氈,我們女思赫騰(知青)學著額吉、阿嘎的樣,在母氈上把羊毛平整地鋪開,厚薄是根據擀出的氈子的需要來鋪的,粗糙些的羊毛鋪裹在一張大的在水中泡軟了的牛皮中,紮緊捆牢。這些準備工作完成以後,真正的“擀”氈子才正式開始,該看男人們施展本領了。

兩位剽悍的牧民飛身上馬,在我們隊裏,這個場合經常騎乘兒馬子,兒馬子膘肥體壯,馬鬃拖地,甚是威風。平日裏又不騎用,特別的有勁。

裹成卷的羊毛卷像根大柱子躺在那裏,被人用幾十米長的繩索像抖空竹一樣繞上一圈。兩個騎馬人把繩索兩頭分別壓在鞍子的腳鐙帶下再纏在馬鞍前橋上,拖拽繩索拉著大“柱子”在草地上滾動。兩個男人的配合要十分默契,當一個人拉繩時,另一個要跟著松繩子,等繩子快到頭了,松繩的“哦——呵”地叫停拉繩的一方,二人調轉馬頭,互換角色,循環往復。

這時,女人最喜歡看的就是男人在馬上的英姿,絕對有“好飯還是得給男人吃”的衝動!媳婦們仰慕丈夫,姑娘們已經在悄悄看著情郎,少女們當然會在紮洛(年輕人)中挑選未來的心上人。於是生物電流擊中所有男人,他們賣力地盡情展示著,把我們這些剛到草原不久的十六七歲的小姑娘們看得目瞪口呆,傻在那裏!

熱熱鬧鬧地把氈子擀完,牧民解開濕牛皮,把白白的濕氈子鋪在草地上晾曬。這時還需要有勁兒的男人們上手,他們拽住新氈子的四個角,抖動摔打著,把擀歪的氈子整理成四四方方的形狀。當把所有的氈子擀完,周圍綠草地上就鋪滿了雪白的新氈子了。

旁邊,一口大鍋熱氣騰騰地煮著手把肉,羊是剛剛宰殺的。活兒幹完了,所有的人席地而坐,吃著剛煮的手把肉,喝著奶茶,又唱又笑,草原上一片歡聲笑語。姑娘小夥們打打鬧鬧,有的小夥糾纏在一起摔跤,孩子們跑來跑去,尖聲笑鬧,阿爸、額吉、阿哈、阿嘎們笑呵呵地看著年輕人和孩子們打鬧嬉笑,那是怎樣一幅溫馨的草原風情畫啊!

從草原回來時,我帶回了一塊牧民給我們思赫騰(知青)擀得緊緊實實、品質上乘的床鋪氈,很多年,我的床上都鋪著它。

燒茶

當年我插隊的東烏旗呼熱圖諾爾公社地處錫林郭勒盟的東部。那可是塊寶地——水草豐茂,地下水位高,稍低一點的地方用鍬挖幾下,就有水滲出。於是,夏秋季,無論我們在哪兒紮包,打水、燒茶都不成問題。到了冬季,白雪皚皚。牧民教我們用木鍁把乾淨的雪鏟到大簸箕裏,倒到鍋裏化開燒茶喝。那雪水居然有些甜,比略帶鹽鹼澀味的井水燒出的茶都好喝。

話說那年冬天,剛剛下過一場不太大的雪,我們幾個女生住的蒙古包周圍一片銀白,無論誰走出包,還是狗狗們跑來跑去,就會在雪地上留下淺淺的新鮮的腳印。蒙古包旁邊的羊盤也被雪覆蓋,不再是黑褐色的。傍晚,羊群回家之前,我們把羊盤裏的雪鏟乾淨,給羊兒們留出歇息的地方。冬羊盤厚厚的,底下墊滿羊糞蛋,不會結冰,晚上羊兒趴在上面靜靜地反芻,靜靜地睡覺,越趴底下越暖和。

羊群回來了,乖乖走進羊盤,一只只地趴下,天色也黑下來。忽然外面狗叫,鑽出包門一看,幾位男生不期而至,我們十分高興,緊著把客人迎進門,小小的蒙古包裏一下熱鬧起來。要知道,冬天能有個串門的,那可是稀客。我們幾個女生放羊、下夜,一天天的,多一個說話的伴兒都找不到。

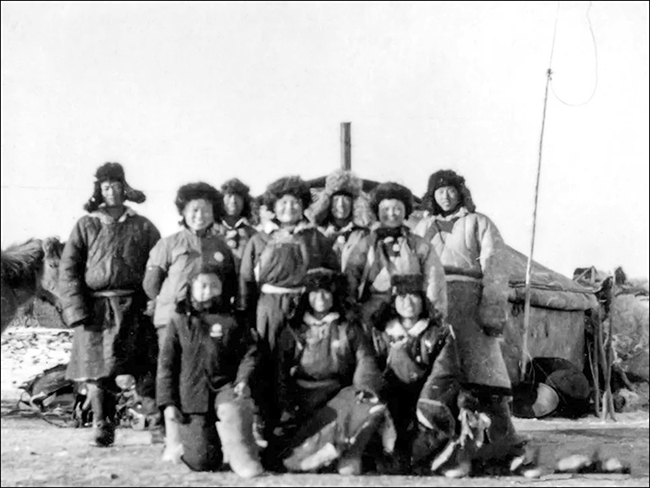

嚴冬知青們合影,後排右二為作者

“燒茶!燒茶!”男生們嚷著。我打開水桶一看,呦,空了,前兩天存的雪水用完了。“誰出去撮點雪啊?”可能是看見一下來了好幾位壯勞力,終於可以支使支使了,最勤快的小立故意喊起來。“我去!”老楊自告奮勇,這位老高中的老兄經常見難就幫,撮點雪還不是小菜一碟。他拿起大簸箕開門就要出去:“給你手電筒!”小立緊著幫忙。“不用,大老爺們又不怕黑!”話音沒落,人已不見了。

還是男同胞有勁,幹活快當,只一眨眼的功夫,老楊端著滿滿一簸箕雪進來了,由於是新雪,白白亮亮的,表面連稍顯深色的雪硬殼都沒有,用這種雪燒茶最好喝了。我趕緊打開鍋蓋,這一簸箕雪就進了鍋。大家都餓了,鐵皮爐子裏的羊糞火燒得紅彤彤的,小立打開茶磚包,用小斧頭砍著茶。“放茶嘍!”估摸著雪水都化了,我興沖沖地一下掀開鍋蓋,呀!登時來了一個電影定格:鍋裏都是什麼啊?我愣住了,傻在那裏。

老楊、小立都圍上來看,只見一鍋雪水上面飄著滿滿一層枯草根。“你在哪兒撮的雪啊?”小立問:“就、就、就包邊上啊。”老楊有些嗑巴,接著給自己轉彎:“咳,沒事兒,不就是草嗎,撈出去不就行了?”

有道理!不就是草嗎!我抄起笊籬就撈,等等,這草下麵黑黑圓圓的是什麼啊?哎喲,羊糞蛋!呵,一個個跟小湯圓似的,飄了滿滿一層!

“真夠圖省事的!就不知道走出去遠一點兒撮雪啊?給你手電筒還不要!”小立話厲害,臉上可帶著笑。這草原上冬天撮雪燒茶是有講究的,必須到離蒙古包遠一些的地方撮,那裏的雪沒有人畜攪和過,乾淨,而蒙古包周圍的雪裏不定有什麼呢!

大家傻了眼,老楊有些難為情,抓起簸箕就要再出去。“算了,有什麼呀,羊糞蛋也是草變的,不髒。”有人說。是啊,這點髒在革命青年這裏算什麼啊,得狠鬥“怕髒”私字一閃念!再者說了,重撮一簸箕雪,再化一鍋水,等喝上茶得什麼時候了?

我趕緊用笊籬把草啊、羊糞蛋啊什麼的(天知道還有什麼!)全都撈出去,小立麻利地把砍碎的磚茶放進鍋裏。眼不見為淨,燒出來茶和其他的茶沒有什麼不一樣!大家繼續說笑,我們還用這鍋水做了一鍋羊肉麵條,在笑聲中把它吃了個一乾二淨。

還別說,草原上的羊糞蛋就是乾淨,反正第二天我們沒有一位鬧肚子的!

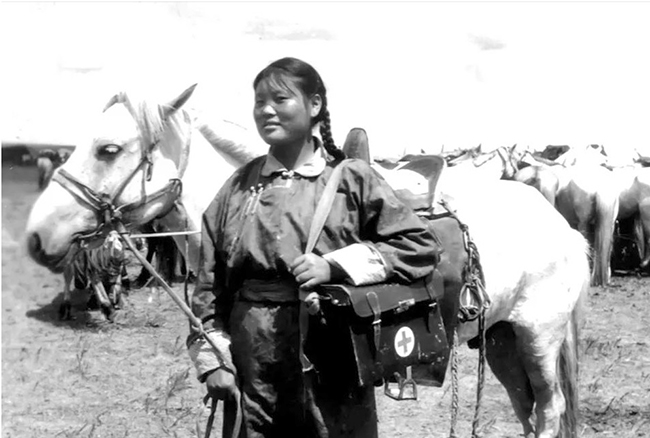

替補"赤腳醫生"

我替補過“赤腳醫生”。為啥用引號,那是因為我只行使過很少幾次赤腳醫生的職責。

當年,我們呼圖勒敖包隊的赤腳醫生紅兵是我同學校同年級的校友,一位心善得不得了的女知青。全大隊方圓幾百里,40多戶人家,靠她一人跑來跑去治病救人,有時就顧不過來。

赤腳醫生

有一次,和我們知青包住得比較近的一戶牧民依登紮布阿爸得了病,還發燒。紅兵趕來給阿爸打了針,又要趕往很遠的地方給另一位牧民看病,但是,第二天這針還得繼續打。怎麼辦呢?紅兵鼓勵我:“要不,你給打吧?”我膽子小,不敢。紅兵說:“我教你,很好學的。”我還是不敢。於是,紅兵換了一個角度說服我:“你看,等我趕回來,得第三天了,阿爸的病情加重怎麼辦?再說,你挺聰明,打針又不難,你一學就會,學吧?”想到阿爸的病有可能因為我不學打針而加重,心裏開始不安,狠狠心:學!

紅兵拿過來一個枕頭,把它卷緊,像人繃緊的皮膚,然後,拿出注射器,讓我右手的大拇指、食指、中指豎著拿住它,右手的無名指和小手指在下面,用來抵住枕頭面,有一個支撐。她教我用一種較快速度和適當力度相結合的力,把針頭的三分之二左右一下紮進枕頭,動作要快但不能太用力,說這樣病人不疼。我照葫蘆畫瓢,紮了十幾次,紅兵說:“行了!”啥?這就行啦?紅兵又教我怎麼消毒,怎麼打開藥水瓶,怎麼用注射器把藥水吸進針管,怎麼先排空注射器裏的空氣……如此這般,就算打針速成班結業啦!

紅兵急急忙忙地騎上馬走了。我心裏這個打鼓啊!

到了傍晚,我拿著醫療器具到阿爸家行使赤腳醫生的職責。額吉熱情地招呼我坐下,給我倒上奶茶。阿爸躺著,轉過身來笑笑,問:“你有事啊?”我猶豫著,吭吭哧哧地說:“給您打針。”阿爸懷疑地又問:“你也會啊?”我說:“會!”明顯底氣不足。好在阿爸沒再問什麼,十分信任地翻過身,說:“佳,佳(行),打吧。”

說實話,是阿爸的信任給我壯了膽!我定定神,消毒、開藥瓶、吸藥水、排空氣,好像多有經驗似的。一切準備工作就緒,阿爸開始往下脫皮褲,我又緊張起來,臉都紅了,一個姑娘家家的,連弟弟的屁股都沒看過……硬著頭皮,我用左手幫阿爸把褲子褪到打針的位置,屏住呼吸,用酒精棉在打針的地方塗了好幾圈,換了一塊酒精棉,又塗幾圈,然後,一下子把針頭紮了下去。阿爸誇我:“一點都不疼!”我再細看,是不能疼,那針頭只紮進三分之一都不到,阿爸常年騎馬的臀部肌肉太結實了,比枕頭硬得多,用紮枕頭的勁來紮阿爸的屁股,那不是找砸嗎?

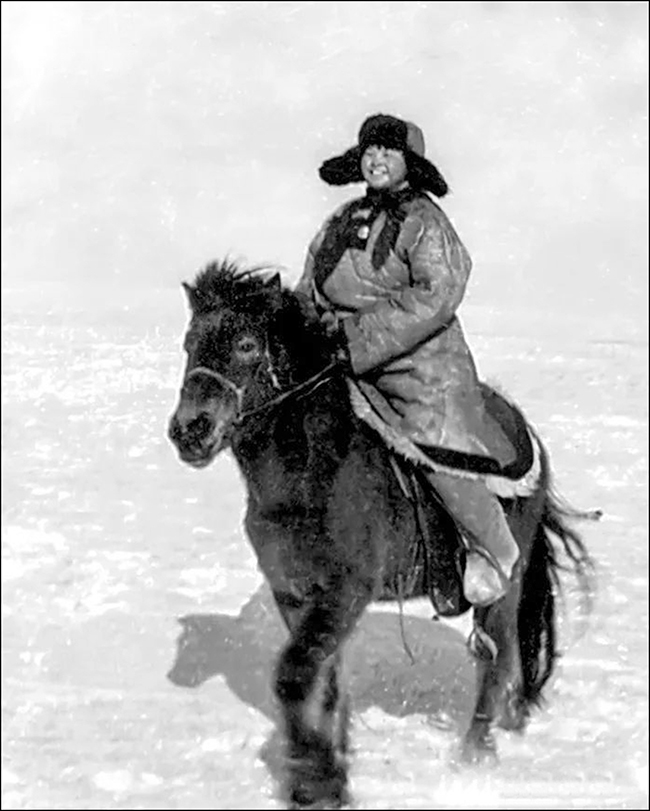

作者與嚴冬冰雪作伴

我頭上的汗呼地冒出來了,連想都沒想,立馬把針拔了出來,緊接著又紮了下去,阿爸“哎喲”一聲,這回針紮進去的又太深了。我也顧不了那許多了,推藥,用棉球輕輕摁揉幾下屁股,幫助針藥推進去,接著順勢把針頭一拔,長出一口氣,天!可打完了!阿爸說:“還好,不太疼。”我沒敢告訴阿爸,這是我第一次給人打針,還紮了兩次!心裏這個歉疚啊!

第三天,紅兵回來了,我把第一次打針的經歷告訴她,她笑噴了,說:“你根本不用把針頭拔出來,接著輕輕往裏摁一下就行了。”哎,早告訴我啊!以後,我又給阿爸打過幾次針,再沒有出現過啥情況。

我想,要是再給小孩子打針,估計還得練練,那小嫩屁股用給阿爸打針那麼大勁紮,肯定不行。

“迷路”還生孩子

話說,到草原最要緊的是學習蒙語,語言不通怎麼溝通呢?於是,在比比劃劃中,我們很快就學會了不少蒙語。

我剛到草原時住在拉西紮布阿爸家學習放羊。蔑姑額吉給我倒奶茶,拿出一個碗,指指,說:“阿亞嘎。”我立刻明白了,蒙語的碗,就是“阿亞嘎”。額吉接著端著碗做喝的樣子,又說:“且,喔那(蒙語,喝茶)!”我也明白了,喝茶就說“且喔那”。阿爸帶我去放羊,指著羊說:“蒿尼。”我就學著說“蒿尼”(羊),並且知道了這個詞的意思是羊。

北大附中女知青(右為作者)

因為蒙古語對知青來說,完全是一門陌生的語言。所以剛開始,即使發音差別很大的詞也搞混。比如,“是誰”念“很(hen)呐”,“羊”叫“蒿尼”。那天,一個知青老遠就沖人家喊:“蒿尼?”牧民樂不可支,見人就說:“他管我叫羊!”其實,知青是想問“誰啊?”由於不會寫蒙文,我們都用漢語來標蒙語的讀音,類似“羊”“誰”不分的笑話經常讓人忍俊不禁。

有一次,一位知青男生曉丁在回家的路上轉了向,看哪個山頭都像自己家旁邊那個,於是,跑過來跑過去,就是找不到家。草原是望山跑死馬,看著近,騎馬得跑半天。正當他又累又渴心急火燎的時候,遠遠看見一座蒙古包,也不管是誰家了,先進去喝口茶,問問路再說。

於是,他打馬疾馳,到了包跟前,阿爸出來攔住狗,接他到包裏坐。推開紅色木門,曉丁那狼狽樣子逗得額吉直笑,問他:“其哈亞布那?”(你去哪兒啊?)曉丁大喘氣地說:“畢(我)埃日奔(多)埃日奔(多)圖日介!……”話還沒說完,額吉已經笑得直不起腰了:“吆吆吆,埃日奔圖日介!”笑得曉丁丈二和尚摸不著頭腦,完全不明白額吉笑什麼!

後來,曉丁問一位稍懂漢話的牧民:額吉笑什麼?那位一聽也笑得喘不上氣來,說:“你一個男人太有本事了!不僅能生(孩子),還多多地生啦!哈哈!”

原來,蒙語的“生產”——人生孩兒、羊生羔、馬生駒,凡生出來了,都叫“圖日介”。而迷路了,蒙語是“圖格日介”——就差那麼一點兒,“迷了好多路”就被他說成了“生了好多孩兒”!

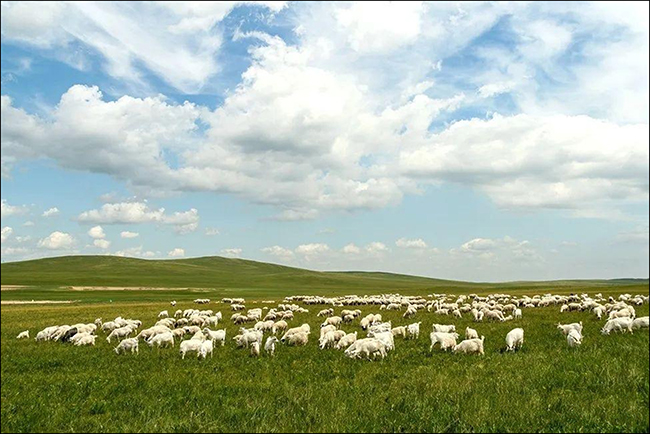

胡熱圖諾爾蘇木,當年放羊的草場(作者攝於2009年夏)

【作者簡介】張娜依,北大附中初67屆,1968年7月赴內蒙古錫盟東烏珠穆沁旗插隊。1973年轉插北京郊區農村,1976年被招工進工廠,1985年考進北京人民廣播電臺任記者、主持人。中國藝術攝影學會會員、中國女攝影家協會會員。

(文章、照片選自網上。來源:新三屆)