当前位置 : 历史档案

发布日期:2023/12/18

发布日期:2023/12/18

来源:國際日報

来源:國際日報

打印

打印

南加知青協會成立轉眼已屆二十五年了!翻開當年的檔、記錄、影像等資料,歷歷往事湧上心頭。

一、開端

一九九七年夏末秋初,報紙上傳來一則振奮人心的消息:七月二十五日在三藩市召開了“美國中國知青聯誼會”(簡稱ACZA)籌備會,八月十日聯誼會正式成立,九月二十二日,在柏克萊蒂爾頓公園舉行首次郊遊活動。一百多位會員和家屬出席……洛杉磯華文報紙對此進行了報導,稍後世界日報推出了文革知青《老三屆》系列專題。記者趙子健在題為《如今異地打拼,冷暖點滴在心頭》的文章中指出,“南加州作為大陸移民大量湧入的地區,也成為昔日知青雲集之地。南加州知青聯誼會的成立只是時間問題。”看到這些報導,心頭陣陣激動。真希望南加州也有人出面組建一個“知青之家”。

那個時候,我積極參與了洛杉磯華人藝術合唱團和蒙市信義會兩個團體。合唱團始於當年七月慶祝香港回歸的大型文藝演出,而信義會的牧師和主要同工多為大陸來的中年新移民,於是我便萌生了“以這些夥伴為骨幹,組織知青團體”的念頭。當時教會與合唱團合辦“聖誕音樂會”的排練已經開始進行。一天晚上排練完畢,我突然發現在場的人包括牧師都是“老三屆”知青!心頭一熱,我就把三藩市的情況和成立知青組織的想法跟大家說了。老邱說合唱團的王克寧也曾提過想找一些知青聚一聚,當時大家都很興奮,答應回去仔細考慮。

第二天下午我就和三藩市知青聯誼會發起人戴銘康通了電話,他答應寄一些資料來,並且建議我“現在就可以用ACZA南加州分會的名義在媒體打廣告,宣佈成立”了。

一九九七年十二月二十四日下午在我位於阿凱迪亞市的家中,王嘉理、邱新睦、周光明、王克寧、陳天蔭、王雅臨連我共七人召開了知青協會的第一次籌備會議。會上我把戴銘康寄來的材料以及報載相關文章的影本發給大家並說明成立組織的基本構想。經過三個多小時的熱烈討論,大家首先排除了做“ACZA分會”的可能性,接著就“可能要辦的”組織的概貌形成了共識,即:性質為非政治,非宗教,非營利性組織;功能為聯誼互助,學習進步,更新回饋;成員包括老三屆及各屆知青。當時對“知青”的定義沒有展開充分討論,只是暫定為曾在那個年代在中國大陸上過中學的人。會議結束時講好分頭聯絡人,由我來考慮起草章程。

協會籌備會,討論商議重要事項。坐者右起:陳天蔭、許克洛、王嘉理、殷濱、劉雁;站立者左起劉乃鵬、劉加蓉、顏志紅、張雯、董鳳菊、熊一凡、施海林、鐘衛平、楊清芬、王雅臨、周光明、邱新睦。(攝影:劉思明)

籌備知青組織的消息很快就傳開了。有不少人來電詢問詳情,而持懷疑觀望態度的居多。對我影響最大的是同教會的教友,上海知青、當時在南灣中醫針灸大學任教務主任的李明棟。他以多年參與社團工作的親身體驗,所觀察到的組織者的艱辛,列舉南北“加州中醫針灸協會”先合後分的過程,說明“連專業協會都這麼難弄,何況來自山南海北,既無相似社會地位又無統一認識的知青?!”兩個多小時的懇切勸慰使我頭腦開始冷靜:就歷史經驗來看,成功社團的創辦者們大多是既有社會知名度又有富足經濟基礎的人,而這正好都是我們幾個所缺乏的。知青群體是社會的縮影,因此具有同社會一樣的複雜性,一個民間組織能有多少資源服務這一人群,靠什麼把大家凝聚在一起?洛杉磯乃各路人才集聚之地,既然現在還沒有人站出來,一定也是因時機尚不成熟。而我自己,也需要進一步深入研究美國社團概況,知青總體共性和“洋插隊”來美國的知青特徵,“知青情結”的影響力,個體的需求,資源。和可能出現的問題。

二、籌備

一九九八年是上山下鄉運動三十周年,本地的《中國日報》在五月份打出了“知青上山下鄉運動三十周年徵文”的廣告,可是到了六月中旬在洛杉磯還沒有期盼中的知青組織出現,北加州成立協會也快一年了。一天,合唱團的王克寧見到我說:“三十周年就要到了,不能再等了,你挑頭,起來後我們一起幹。”一番話終於使我下定決心。那麼從何做起?當然是起草章程。當時,老邱起草的合唱團章程和王嘉理提供的教會章程,已經在抽屜裏躺了半個多月。其內容有可借鑒之處,但與知青組織的構想有很大差距。要把這麼多知青凝聚在一起,一定要以“知青情結”為動力,“知青精神”為主線,以滿足需求為熱點,以提高群體素質,回饋社會為目的,吸取更多的人支持和參與。

一九九八年七月二十二日,召開了籌備會第二次會議。參加人有王克寧、王嘉理、王雅臨、熊一凡、張雯、邱新睦、範強、朱青鳥、陳天蔭連我共十人,將會議檔發給大家後,原以為章程可以很快通過,然後就可以按組織圖分工,繼而發動人馬,走向社會幹一場了。但是沒想到幾個主要發言都是對檔的抽象肯定具體否定。根據當時的會議記錄,反對的理由是1)章程涵蓋面太廣,過於理想化,知青成分太複雜,不可能解決那麼多問題。2)結構圖太龐大,需上千人的組織才用得到。3)搞協會不實際,先搞個聯誼會,清談喝茶敘舊,搞不好散也就散了,搞好了再考慮成立協會。4)搞組織首先要解決經費問題,不先解決經費來源很難繼續下去。儘管結果與我的設想有差距,但在“成立組織勢在必行”和“在座者加上未能出席的周光明為首批籌委會委員”上達成共識,並提出一些建設性的建議。

有不同意見是正常的,重大決策只有通過充分討論才能調動眾人的積極性和計畫的可行性。我原設想就是出於兩個基本面分析:一是規模,當時估計南加州知青人數不會少於五千,協會的人數規模應該能到五百;二是性質,如搞聯誼會比較鬆散很難長久,既不可能提高群體素質,又不可能有社會意義。至於組織規模,因為職業關係已習慣先制定總體(遠景)規劃,再設計零部件藍圖的做法。如果一開始就按小規模的聯誼會設計,今後再改就很難了。何況,大家都是抽業餘時間做事,修改後再討論要拖多久,這樣還值不值得搞下去?

進退兩難的情況下,我就去找王嘉理牧師談心。他當即指出兩點:

1,你為什麼要做這件事?如果只是出於“知青情結”,那意義不大也長久不了;如果是靈裏有服務這個群體的感動,有使命感,就可以去做。因為堅實的信仰可以支持你克服將來可能遇到的困難。

2,在美國就按美國發起社團的方式。你把自己的計畫亮出來,同意的,就一起來做,不同意的,隨便另搞什麼與你無關。一席話讓我茅塞頓開。

我是個理想主義比較濃厚的人,關注社會熱心公益已是我業餘生活的一個組成部分。曾經的生死磨難鍛煉了我的毅力,而特殊的思想靈性探索經歷,使我對所追尋的深信不疑。

七月二十四日晚上,我用傳真機向主要華文媒體發出新聞稿,二十五日中國日報就率先登出南加州中國知青協會籌備會消息。當天我接受了世界日報記者鮑廣仁(也是知青)的電話採訪,隨後該報和僑報、中文廣播電臺AM1300、AM1430等媒體也都陸續報導。從此以後,家裏的電話鈴聲不斷,每天下班後打電話和聽留言錄音成了我業餘生活的主要部分。八月一日根據來電情況召開第一次座談會,參加者除了籌備組部分人員以外,還有賈燕雲、楊毓蓀、劉慶政、梁玉珍、錢仲寰、潘偉麟和李笠升等。

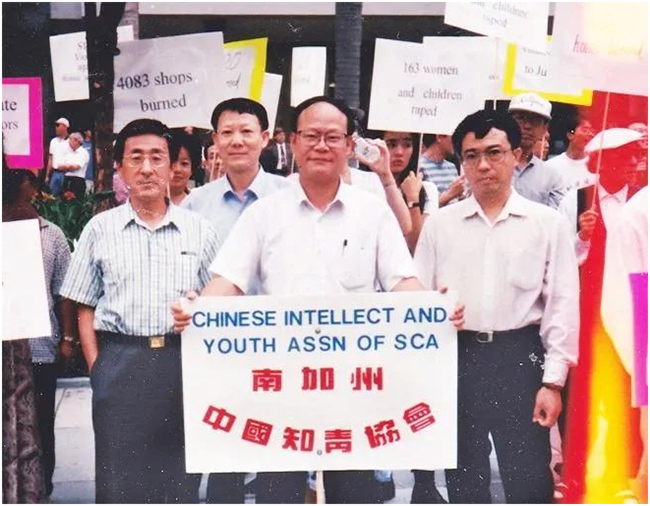

當時正逢印尼排華日趨嚴重,幾通由不同的人打來的電話都呼籲知青組織應該參與華人社區的抗議活動,於是在八月二日和熊一凡、邱新睦、範強、朱青鳥商定參加華人多社團“抗議印尼迫害華人”的遊行示威。當時我們知青組織的英文名字還沒定(因對確切英譯拿不准),就用電腦打了“CHINESEINTELLECTANDYOUTHASSNSCA”的英文字樣和“南加州中國知青協會”的中文名字。老邱找來塑膠板,教會的李曉蘭連夜趕制了會牌。八月七日在洛杉磯威爾榭大街印尼領館對面,近三千名華人舉行了抗議示威活動,南加知青協會第一次在社會上亮出了自己的牌子。

1998年8月7日,在洛杉磯華人團體集會活動中,首次打出“南加州中國知青協會”的名號。劉雁(後排)、吳淩雲(前左1)、柳程(右2)、王雅臨(右1)(攝影:邱新睦)

八月十五日的準備會討論了九八年活動計畫。另外還討論了協會註冊的時間、經費、程式,以及籌備期間的組織方式和人選問題。八月二十日,與邱新睦、熊一凡、王雅臨在一位專業會計師的辦公室,諮詢瞭解非營利團體的政府註冊和申請聯邦免稅資格的程式。晚上在熊一凡家裏繼續幵會,根據會計師提議擬將會名改為老外更易懂的英文“Chi-ChingResearchSociety”,由邱新睦準備申辦組織的英文材料。

我們商定十月十一日舉辦成立大會,以專題發言穿插歷史歌曲,並用串臺詞聯接的形式,兼顧回憶、奮鬥、展望的真實內容。上半部分的發言和下半部分的文藝節目各一小時,熊一凡負責節目程式設計。張雯負責文藝節目組織排練。我負責修改章程和簡章,聯絡專題發言人、會務組織監督等。

就在協會籌備活動緊鑼密鼓地進行吋,傳來國內水災日趨嚴重的消息。老邱和我所在的華藝合唱團在僑界發起了“四海一心賑災義演”,我們籌備組人員則一起立即投入了賑災義賣義演的準備活動。

在八月二十二日召開的知青會第二次籌備會上,決定將協會成立日期向後推遲,同時成立知青合唱隊,全力以赴投入賑災義演義賣活動,用實際行動擴大南加知青的影響。九月一日,洛杉磯各華文報紙刊登了“知青協會合唱隊成立”的消息。

九月十三日“四海一心”賑災義演在東洛杉磯學院禮堂舉行,兩千人的座位座無虛席,參加演出的有南加州地區十多個團體。知青合唱隊男藍女紅一式的T恤衫,演出的兩首歌《我的中國心》和《風雨同舟》博得全場經久不息的掌聲。

第二天世界日報的報導有如下一段敘述,“南加州中國知青協會有許多會員三十年前曾到過這次飽受洪水災害的長江、松花江和嫩江兩岸下鄉,也曾參加過當年的抗洪戰鬥。當晚他們在晚會上獻唱了歌曲,寄託他們對曾經撒過血汗故土的深切關懷。”這次成功的社區活動中,知青們充當了骨幹力量,體現了知青群體的社會活動能力和凝聚力。另一方面也使人感到,知青協會必須和社會保持緊密聯繫,及時瞭解社會脈動,在社會重大事件中鍛煉自己。

這時,我們得知,此地另外一些老知青正在籌備舉辦一場紀念上山下鄉三十周年的座談會。九月二十日下午,我們非常興奮地趕到那個會場,與座談會的召集人上海知青吳琦幸博士等幾位知青朋友見面“會師”。我向吳琦幸介紹了知青協會籌備活動以及已有七十多人登記在冊的情況。在那裏我還認識了南京知青呂一平。他曾在幾天前的賑災義演時興沖沖跑到後臺“找組織”,但當時我們沒有碰到面,在這裏總算見到了。他幽默幹練,激情又沉著的風度給我留下深刻印象。我們這幫人商定,大家一起來繼續籌備知青協會。

那天的主講員是大名鼎鼎的政治評論家湯本,他的文章長期以來一直是我每逢必讀的。到場人數近四十。與會者除了吳琦幸、王建華夫婦外,還有王福琛、董鳳菊夫婦。他們後來都成了知青協會的堅強骨幹。

九月二十七日召開了籌備會第三次會議,決定了協會英文名稱、參加理事會的基本條件、以及成立大會的形式、日期和地點等重大事宜。首次參加籌備議事的新成員除呂一平外,還有石大維、宋建華、董大南和周湘穗,後來都成了協會的骨幹。十月十一日中領館召開“賑災活動座談(總結)會”,我借此機會在會上公佈了知青協會將於二十四日正式成立的決定。會後華藝合唱團的團長李惠瓊拉住我要給知青會捐錢,並要我來開數目,令人感動。當晚,在中國城的美羅酒店舞廳,舉辦了“知青茶話舞會”,活動分座談、交誼舞、和卡拉0K三個區進行。新參加會的有楊建榮、陳戈、楊永慶、施海林和王建華等。在呂一平主持的座談會上,律師申春平提議把章程中的會員條件擴大到文革年代的所有人包括未曾上山下鄉的。王建華和陳戈表示願意為協會做任何工作。

三、成立

1998年10月,就在不斷開展各項活動的同時,協會申請非營利組織的工作也在繼續進行。10月9日收到了州政府的批文,11日我就同協會財務出納員張爾群去開了協會的銀行帳戶。當時我還擬定了五點“理事會成員資格”:1,認同協會精神,願意為維護完善組織建設與發展貢獻身心。2,來美國三年以上,有合法身份的會員。3,每週平均可奉獻6小時以上參與協會活動和工作(半年平均)。4,可以在組織機構中找到適合自己的具體工作並願意承擔責任。5,有批評自我批評精神,珍惜友誼同吋堅持原則。第一屆理事會候選人名單就是根據這五項條件提出的。

接下來的十天是籌備知青會以來最緊張的日子。為確保大會按時完成,規劃了倒數計時程式圖,按照時間、專案、人員安排各項事宜。由我負責全面規劃,吳琦幸負責對外宣傳,呂一平負責發言人聯絡和節目串臺詞編寫,張雯和劉加蓉負責文藝節目,邱新睦、顏志紅負責整個場務後勤,熊一凡負責節目單及音樂設計製作、宋建華負責大會材料印刷,劉乃鵬負責會場設計,許克洛和範強負責會場佈置,陳戈和張爾群負責財務,董鳳菊、楊清芬、施海林等負責接待,陳天蔭、江通鋼琴電子琴伴奏,陸四海音響控制,郭裕生攝影,朱小華老師和老宋的兒子宋憶齊現場攝像等。每個人都有自己的工作崗位,相互協調,各負其責。特別值得一提的是,劉乃鵬對會場計費了一番心思,他的設計博得眾人的交口稱讚。

十月二十日,我向媒體發出以下新聞稿,“懷著一份刻骨難忘的歷史情結,著手建立一個知青之家的南加州中國知青協會,定於本月二十四日舉行成立大會。會中將有一些老知青講述當年真實的感人故事,同唱當年歌曲.惜歲月之匆匆,勉同志仍須努力,共創更好的明天。大會程式如下……”與此同時印了一些傳單,由石大維等人協助分發到各書局、錄影帶店等。十二月二十三日晚,由三藩市知青聯誼會副會長汪倫帶隊的一行人南下住到我和薑凱家,介紹了聯誼會成立一年來的情況,並帶來八月份他們舉辦的大型晚會《難忘春秋三十年》的錄影帶和節目單。

十月二十四日上午十點,會務人員就進入會場開始佈置。一進門右側牆壁上是劉乃鵬特意設計的文革宣傳畫,左邊是一字排開的接待處。正對門口是兩大板宣傳欄,前面佈滿了知青老照片,另一面貼著協會章程等檔和籌備期間的文章照片等。會場正面的橫幅是“南加州中國知青協會成立大會”,兩側的大紅幅上書“悠悠歲月亦真亦幻悲歡離合都有過,漫漫人生上下求索過去未來共斟酌”。立柱上的對聯右側是“你上山,我下鄉,紮根農村幹革命”,左側是“經風雨,見世面,廣闊天地煉紅心”。大螢幕電視上播放由張傑剪輯的“上山下鄉”專題電視片。

(未完待續)

【作者簡介】劉雁,男,本會會員。山西大同66屆初中生,1968年到煤礦當工人。1978年考入山西礦業學院機械系,畢業後輾轉山西、河南、江蘇、廣州工作,任機械工程師。1991年來美國,後獲洛杉磯加州州立大學工學院碩士學位。現已退休。

(本文是作者長篇回憶錄《知青協會風雲初錄》的節選摘編,原載南加州中國知青協會《知青》雜誌第6期,2004年1月。最近作者作了編校。)