当前位置 : 历史档案

发布日期:2024/2/2

发布日期:2024/2/2

来源:作者:李薇薇

来源:作者:李薇薇

打印

打印

我當知青時所在的連隊叫稻麥連,顧名思義,主要負責種稻子和麥子。熬過了最苦最累的三夏,又經歷了“大暑小暑”的“上蒸下煮”,正準備當“麥田守望者”呢,連長突然找到我,說想讓我擔任連隊的司務長。

我有點懵。結結巴巴地告訴他:“我沒當過司務長,怕幹不好。”

連長笑了:“好幾個知青推薦的都是你。你是高中生,不會就學嘛!”

我依然惶恐!啥高中生啊!在我印象中,司務長,好像就是個賣飯票的。想來這活應該不難幹。最終,我答應了連長。除了“無知”帶來的大無畏,蠱惑我的還有“革命青年是塊磚,哪里需要哪里搬”的大口號。既然是連裏需要,我這塊磚就砌到食堂的爐灶上吧。

02

上任後才體會到,我這只被趕上架的“鴨子”,是真不知道深淺。

炊事班共有四個炊事員:小王和小高是知青,老董和老曾是當地的農民工。打從上任,我就和兩位農民工炊事員矛盾不斷。

老董在炊事班負責“菜案”。他中等個,邋裏邋遢,印度人似的滿臉醬色。某天炒菜前,只見他刷完鍋倒掉水,從灶台上抄起塊抹布,往裏面一呼啦,拿起瓶子就倒油!看到這一幕,我和小王一起吆喝。老董愣在那兒:倆“傻妞”為何大驚小怪。灶台是泥巴糊的,每天煙薰火燎,黑乎乎的不說,還粘著層油膩。那塊抹布每天在上面抹,早就髒得看不出顏色。而他竟拿來擦鍋,太噁心了!

小王忙撕了塊乾淨籠布遞過去,又囑咐他,以後刷完鍋用這塊抹布擦。老董尷尬地笑了笑,頭點得小雞叨米一般。可下次刷完鍋,他順手又抄起了那塊黑抹布。多年養成的壞習慣,早就成了自然。我們除了隔三差五就用堿水燙洗抹布,只能時常提醒,促使他慢慢改變。

老董的手指甲油黑大長,指甲縫裏還積攢著不少醃臜。每天為大家盛飯菜時,那只手就搭在碗沿上蘸著湯湯水水。看到這黑指甲,這菜你吃還是不吃?我倆提醒他該剪指甲了。他卻嬉皮笑臉地回應,只能剪左手,右手不好剪。為了去膈應,小王只好拿來剪刀,親自幫他剪指甲。

老曾在食堂負責“面案”。他個頭高大,身形渾圓,腹部微微隆起。饑饉年代裏,像他這種能和“高老莊女婿”媲美的胖子,真是鳳毛麟角。一看就是不曾“虧嘴”的伙夫。食堂有近百人就餐,每天都要發一大塊面蒸饅頭。雖說時令入了秋,但秋老虎仍在發威。老曾人胖,特別愛出汗。他一開始揉面,頭上的汗珠就劈裏啪啦往下掉。俗話說“眼不見為淨”。可我看見了,就不能再睜只眼閉只眼,讓大家吃“汗水饅頭”。只好備了條毛巾,讓他搭在脖子裏,出了汗就趕緊擦一擦。

除了幫炊事員改變衛生習慣,我還要面對記賬的難題。

食堂各種調料和副食品 全得去縣城或附近集市購買。進縣城來回六十裏,即使去離農場最近的集市也有十多裏。連裏考慮到我是女生,就把外出採購的活交給了老董。去縣城採購還好,國營副食店都有正規發票。可去附近的農村集市采買,小商販大都是附近的農民,根本就沒發票。老董回來報賬時,往往是兩片嘴唇一碰,說多少就是多少。他倒省事,我這司務長可真為難。沒憑沒據,拿啥記賬?為了解決這個問題,我只好裁了一摞小紙條。每次趕集,都讓他帶上幾張。還反復叮囑,沒發票的一定要有條,上面要寫明食品名稱、數量和金額,再按上手印。

老董抱怨說,有的老農根本就不識字。我說,不認字可以找人代寫,以後若沒有條,買的東西不能入賬。這麼做的結果,就是每次都要忍受他一臉的不耐煩。

老曾家有幾個高矮不等的男孩兒,隔三岔五的,就由孩他娘領著來看老爹。家裏來了人,總要留下吃頓飯吧。下鄉第一年,知青的口糧仍按城市標準供應,白麵占70%。在豫東農村,這群半大小子一直過著“紅薯湯,紅薯饃,離了紅薯不能活”的苦日子,又正是“吃死老子”的年紀,見到只有過年才能吃上的大白饃,個個都敞開了肚皮,可著勁兒的塞。

上世紀七十年代初,家家日子都過得艱難。近水樓臺,誰不想多沐浴幾縷月光。可農場不是慈善機構。老曾每月在食堂交的九塊錢,只限炊事員本人享用,並不包括一大家子。老這樣拖家帶口的,吃出的虧空算誰的?

我們連除了炊事員,還有五名班長和連長也是農民工。他們都和知青一樣,每天在食堂買飯。老曾這麼做,對其他農民工也不公平。時間長了,大家都頗有微詞。反映到連裏,我這個當司務長的就不能不管。我打小說話就不會拐彎抹角,找到老曾就直言不諱:“知青和農工對恁家人常來蹭飯很有意見,希望今後家裏再來人,先找我買飯票,再去窗口買飯。當然,今後無論誰家來人,都一視同仁。”

話音剛落,我就見老曾臉上陰雲密佈,後槽牙也有了動靜,估計咬得生疼。我想,他心裏肯定恨我,而且極不平衡:同樣是幹農活,憑啥城裏人就能吃大白饃,農村人只能吃窩頭紅薯。瞅機會讓家人來打打牙祭怎麼了!買飯票?他心裏門清,家裏只有媳婦一個人掙工分,就算吃破米糟糠,也要靠他的工資去生產隊換。就自己吃剩下的那點細碎銀兩,若再買了飯票,被孩子們那麼造,回到家就得“紮脖子”。

老話說“慈不掌兵,義不掌財”。恨我就讓他恨吧!總要有人站出來唱黑臉。兩難中,我只能選擇維護大多數人的利益。

03

三秋大忙時節,稻穀晾曬完成,入庫要靠肩背手抬往拖拉機上裝。每個大麻袋都有近二百斤,扛上一晌,連男知青都累得恨不能“挺屍”。最累最餓的時候,知青們常會用苦澀的玩笑來望梅止渴,畫餅充饑:“牛奶會有的,麵包也會有的”。念叨一遍,仿佛共產主義的好日子就在前方招手。繁重的體力勞動,把知青的腸胃都改造成了橡皮口袋。別說男生,就是女生的飯量也大得驚人。每當收工哨響起,大家就像一群餓狼,綠著眼睛就撲進食堂。所以,每個“吃飯不積極”的人,都會被認為是“思想有問題”。

記得秋收最忙的時候,連裏有個女知青,晚飯吃了三個饅頭,又買了一斤炸蘿蔔丸子。回宿舍沒多會兒,丸子就進肚子喂了“饞蟲”。待她拍拍塞得溜圓的肚子,西瓜似的滾到床上,那幸福感絕對碾壓世界上三分之二的勞苦大眾。

食堂改善生活時,最受歡迎的是小酥肉。可籠屜有限,除了蒸饅頭,每次只能蒸一籠小酥肉,不足五十碗。全連百十號人,常會面臨“狼多肉少”的窘迫。一般情況下,炊事員和司務長都是先賣完飯,自己才吃飯,有什麼就吃什麼。但人心真是一半佛,一半魔。每當做了搶手菜,老董和老曾內心的那半魔就會溜出來作祟。他們會在後廚偷偷藏起一些留著自己吃。

雖說炊事員和知青對肉類的感情一樣深,但這樣利用職務之便佔便宜,真的很讓人鄙夷。我說過他們幾次,但收效甚微。人家也有委屈,俺也忙了一上午,總不能不讓沾點葷腥吧。遇到這種情況,我真是左右為難。他們倆吃獨食,總有點不那麼理直氣壯。被我說了之後,索性就拉上我們仨知青一起陪綁。有一次食堂吃小酥肉,他倆竟在後廚藏了五碗。碰巧,那天有幾個知青收工晚,聽到有人問,還有肉菜嗎?我們連忙把肉端出來賣了。當然,這樣做也難免要看他倆怨恨的臉色。

很快到了月末,食堂也該盤點了。吃過晚飯,我拿著桿秤,開始一樣樣稱量食堂的物資。小王和小高在一旁做著記錄。

老董看我們仨認真的樣子,露出滿臉的不屑:“你咋能這樣盤點呢?”

我說:“不這樣盤點,咋對賬?”

他狡黠地笑笑,意味深長地說:“這賬目是要在食堂張榜公佈的。”

我沒聽出他的言外之意,依然沒心沒肺地:“我知道。”

老董見我如此不開竅,乾脆開始給我做示範。只見他掂了掂袋子裏的面說,這約莫有二十斤;再瞄一眼桶裏的油,這還剩兩斤。鬧了半天,他的所謂盤點,看一眼,估個毛重就算數。這時我才明白,老董這樣的老江湖,深諳食堂盤點時那些說不出口的規矩,用現在的話說,就是“潛規則”。在他們眼裏,盈餘是一定要禁止的。若賬目公佈出來,大家看食堂賺了錢,肯定不幹。好哇!竟敢賺知青的錢,膽兒也太肥了!下月的肉菜必須降價!

可要是算出了虧空,司務長和炊事員的面子難看不說,還要設法在下月補上。咋補?要麼饅頭蒸小點兒,要麼菜肴提高價格。那大家更不答應:“饅頭咋越蒸越小了,菜賣這麼貴,還虧錢,肯定是炊事員多吃多占。”而他們這種估算法,不僅簡單省事,還有很大的靈活性。盈虧可隨意調節,公佈出的賬目啥時候都溜光水滑,群眾和炊事員皆大歡喜。我這個初出茅廬的“菜鳥”司務長哪能想到,盤個點還有這麼多貓膩。

但食堂盤點的目的,就是為了讓管理者心裏有數。如果虧損,就要查找原因下月改進;如果盈餘,就要降低飯菜價格,把多收的錢還給大家。公佈賬目更是為了便於群眾監督。若按他們的方法隨意估算,就失去了盈虧判斷的依據,顯然有悖盤點的初衷。俗話說“民以食為天”。盤點關乎全連人的一日三餐,這天大的事,可不能隨隨便便打馬虎眼。所以我依然堅持用自己的方法,“釘是釘,鉚是鉚”。至於他倆有多討厭我這個不懂變通的死心眼子,隨它便。

04

我們連的知青既有省直機關廳局長的孩子,也有普通幹部和工人的子弟。原生家庭的生活水準天上地下,生活習慣更是千差萬別。如今百十號人要在同一口鍋裏攪馬勺,這首“鍋碗瓢盆交響曲”的演奏難度可真不小。下鄉第一年,知青的生活費由國家發放,每人每月十五塊錢,四十五斤糧票。作為司務長,我只能設法用這有限的錢糧多變花樣,千方百計改善生活,儘量讓大家吃飽吃好。在這個過程中,除了任勞,還必須任怨。

記得有一次改善生活,我們嘗試著做水煎包。別看水煎包和普通包子差不多,做起來可麻煩多了。包子只要包完上了籠,一蒸就是一大鍋。而水煎包前面的工序一點也能不少,最後還要用平底鍋一鍋鍋煎。火大了,包子皮會糊;火小了,容易皮熟餡不熟。炊事員誰也沒長三頭六臂,每人就倆小爪子。我們五個手忙腳亂抓撓了一上午,總算把全連人都打發飽了。等輪到自己吃飯時,只剩下些煎糊的或者“漏餡”的爛包子。

待我胡亂填飽了肚子往宿舍走,卻聽到幾個知青在抱怨:“我買的包子裏面不熟,只吃了個皮,把餡兒都扔了,真可惜。”另一個說:“我今天收工晚,買的包子都涼了,吃得胃裏可難受”。

我連忙走過去向她們道歉。說這是我們第一次做水煎包,沒經驗,希望大家體諒。另外,水煎包每次出鍋的數量少,為了保證大家收工就能吃上飯,只能提前煎。所以,前面幾鍋就有點涼了。我那天煙薰火燎的眼睛都快睜不開了。午飯吃了爛包子不說,還落了一肚子抱怨。還沒給大家解釋幾句,委屈的眼淚就下來了。《紅樓夢》裏說“女孩兒是水做的”果然不假。我這沒出息的,眼淚是真現成。在炊事班工作,任勞容易,任怨是真難。

05

下鄉第一年,表面上看,知青享受同等待遇,人與人之間實現了經濟平等。實際上,從每人買的飯菜票中,我就能看出,平等只是相對的。飯量大的男生把四十五斤飯票全買完,就要花九塊錢,剩下六塊,平均每天只有兩毛錢菜金。而食堂改善生活,最常吃的是小酥肉和牛肉。小酥肉兩毛一份,牛肉一塊錢一斤。這點錢只夠買二兩牛肉或一碗小酥肉。中午造光了,早晚也就沒錢買菜了。所以,家庭條件較好的知青,父母每月都會再支援個五塊十塊的。

要說男生若放開了吃,半斤牛肉或兩碗酥肉也不過塞塞牙縫。但即使是高幹子弟,也很少有人會敞開肚皮大快朵頤,把自己過成“封資修”。因為父輩們參加革命前,多半也是“泥腿子”。即使現在坐了江山,老家也會有些沒能跟著升天的“雞和犬”等著資助。加上五零後幾乎都是多子女家庭,父母工資再高,也禁不住篩子大眼兒多,漏到每個孩子身上也就剩不下多少了。

除了經濟條件的限制,每次食堂做了肉菜,都有那麼多人眼巴巴排著隊,總要給後面的兄弟姐妹留點兒念想。家境較差的知青,更是會精打細算。不僅不會給家裏增加負擔,甚至還會從牙縫裏省錢補貼家用。我遇到過最極端的個例是,某個月,一位女知青僅買了三十斤飯票,五塊錢菜票。我暗自嘀咕,每天只有一毛多菜票,三頓飯,咋吃啊!誰知接下來,她提出要幫別人把定量全買了。我這沒眼力價的還傻乎乎問:“人家讓你代買的?”她含混地嗯了一聲。簽字時,我看她寫了位男知青的名字,這才恍然大悟。

連裏來我這兒買飯票的知青,買完後常會在我那兒坐一會兒,聊幾句。因而,我那間小屋無形中就成了連隊的資訊集散地。早就聽“快嘴八哥”說過,連裏有知青開始在“月上柳梢頭”時,和他(她)“人約黃昏後”。我這“晚熟莊稼”剛開始還半信半疑,覺得下鄉沒幾個月,哪來那麼多破事。從這位女知青身上,我才看出了端倪。

不久,又有消息靈通人士告訴我,這兩位在學校就已經是“郎有情,妾有意”了。到農場後,倆人索性就一起吃飯。“互助組”絕對比“單幹戶”要節約,這樣每月就能省出十塊錢接濟家裏。正值秋收大忙,哪個知青不想吃飽吃好。可他們倆寧可苦了自己,也要扳酸了手指錙銖計較,省錢照顧家人。我除了感慨“窮人的孩子早當家”,還覺得人家的“老三篇”學得真不賴。真正把“互相關心,互相愛護,互相幫助”落實到了行動上。

多年後參加知青聚會我又得知,在農場時,許多同學都有自己暗戀的異性。但因為羞澀、膽怯或前途未蔔,多半都是空有喜歡的“賊心”,卻沒表白的“賊膽”,不知錯過了幾多好姻緣呢。

06

自從當了司務長,我就搬出了集體宿舍。連裏並沒要求司務長幫忙做飯,但我看同學們都在大田裏忙活,自己老在屋裏撥拉算盤珠子不合適,所以,白天我就去當火頭軍。吃過了晚飯,才開始記賬、整理併發放飯票。

嚴冬到了,考驗也接踵而至。洗菜的井臺被凍成了“鏡子面”,人在上面站都站不穩。為了防止滑倒,每當用轆轆打水時,我和小王都要有一個人在後面拽著另一個人的衣服。我的小屋在知青宿舍的第一排,打開屋門,就對著寥天野地,無遮無攔。房門是由碎木板拼的,手指寬的大縫橫七豎八。我用報紙糊過幾次,很快就被風刮爛了。“三九”天的夜晚,寒風帶著淒厲的哨音鑽進每一個縫隙。我一個人的熱量本就不足以溫暖房間,加上不時有買飯票的人進出,屋子雷根本存不住一點熱氣。在集體宿舍,可以鑽進被窩禦寒。而我只有送走最後一撥人,才能像跳踢踏舞似的,先在屋子裏蹦出暖意,再剝洋蔥似的一層層脫掉衣服,裹上被子。

因為寒冷,我的手腳都長滿了凍瘡。晚上洗腳時,潰爛的創面粘在襪子上,不小心就會撕下一層皮,疼得鑽心。有時半夜在夢中醒來,看到窗外一片漆黑,只有門前的大樹在朔風中瑟瑟發抖,發出哀怨般的歎息。一個人咀嚼著沁入骨髓的寒意,覺得自己就像一只流落他鄉的孤雁,無依無傍。長夜似無盡頭,甚難將息。早晨起床更不容易,但凡“革命意志”稍不堅定,真爬不出那好不容易暖熱的被窩。我每每咬牙哼著“起來,饑寒交迫的…”一邊瑟瑟發抖,一邊想著在大田裏勞作的知青。覺得自己受這點苦,和他們相比不過是小巫見大巫。

很快到了年底,我被連隊推選為農場的勞動模範。過完了春節,縣知青辦要抽調知青去幫忙,沒想到,農場近三百人中,幸運大餅竟砸到了我頭上!在場長找我談話時,我還誠惶誠恐地提醒他,自己是“可教子女”。但他說“重在表現”,並表揚我司務長幹得很好。原來,正是這段司務長的經歷為我加了分。這也讓我相信,在靠山山倒,靠水水流的日子裏,唯一能依靠的,只有人性的善良和自己的努力。

進入暮年的知青一路走來丟失了很多——飛揚的青春,懵懂的愛情以及健碩的體魄。但總有些刻骨銘心的記憶,會不時浮現在腦海中,任你反復咀嚼、回味和反思。如同我寫下的炊事班的故事。

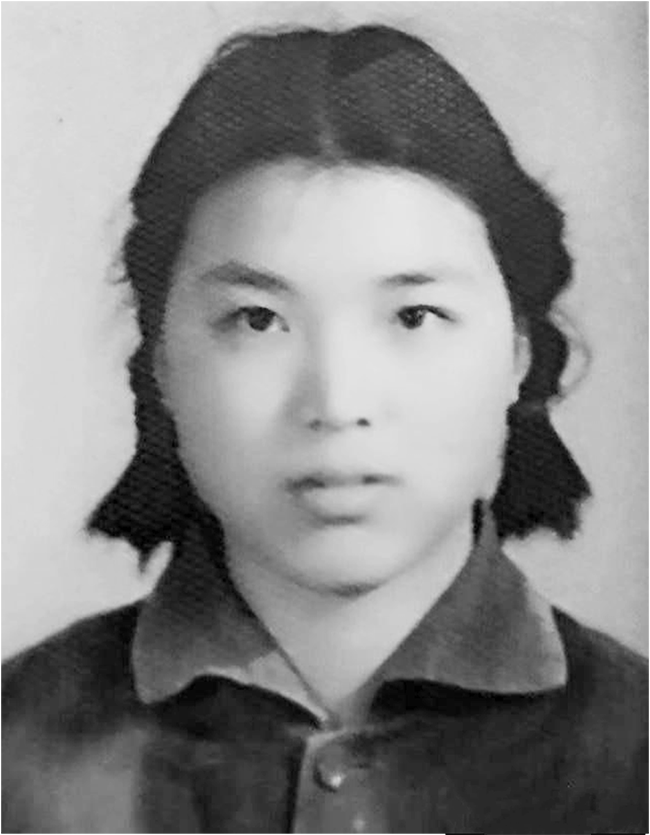

【作者簡介】李薇薇,筆名薔薇,1955年出生於河南鄭州,1973年下鄉,1980年畢業於北京郵電學院,後在某設計院從事技術工作,現已退休。

(文章照片選自網上,來源:新三屆)