当前位置 : 历史档案

发布日期:2024/2/26

发布日期:2024/2/26

来源:張亭

来源:張亭

打印

打印

插隊知青,特別是老忠這批老三屆插隊知青,到農村以後要過的真正的“關”不是所謂的“生活關”,而是實打實的非過不可的“生存關”。未成年的插隊知青難以度過“生存關”,曾經造成“容當統籌解決”的尷尬。

生活上有“開門七件事:柴米油鹽醬醋茶”,占首位的是“柴”。山西盛產煤炭,但是很多人不知道,運城地區沒有煤。當地無論吃飯還是取暖,都離不開柴。我們插隊的村莊在中條山的前坡沿,老鄉們也全都靠的是柴。

我們是1968年12月到村裏,幾天後的第一次勞動,就是搬高粱杆。11個男女知青,立即顯出差別,沒什麼會幹活的。搬高粱杆也要有工具,最起碼需要一根繩,總要捆成捆才好搬。只有我一個人,用了一條背包帶,勉強把高粱杆捆起來。別人都是兩手抱著。那高粱地在圪垯頂,離村將近一公里。這裏是住窯洞的黃土高坡,地多人少。梯田一層一層上坡。好在負重的回程都是下坡,還不至於太困難。那十六畝地的高粱杆,11個知青就搬了一整天。要是包給當地老鄉,依照我後來的經驗,一個人也不用幹一天。

沒給大家記工分,因為這些高粱杆都是給知青做飯燒柴用的。

11個北京知青來自不同的6個學校,只有我和老怯(當地老鄉給他起的外號)是高中生,而且都是66級畢業生的“老高三”。其他都是初中生,都屬於“未成年人”。老怯是個瘦麻杆,滿腦袋花白的頭髮,在學校的外號“老烏鴉”。戴一副1400度的黑框近視眼鏡,幹農活根本就不適合。老怯玩笑自稱“年過花甲”,其實我倆都是21歲。只有我,不但在學校是體操隊的運動員,渾身發達的腱子肉,而且多年自覺參加農村義務勞動,已經有勞動基礎。

因為在隊裏勞動有傑出表現,第一次評工分,我就是隊裏最強男勞力的11分/每個出勤日。

日常生活用水,也是要從深深的溝底,沿著“之”字形狹窄陡峭的土路擔上來,大約有十層樓的高度。起初也只有我一個人能承擔。於是給大家擔水,進而為大家做飯,就暫時成了我的職責。

那年頭,誰不願意“革命”呀!啥叫“革命”?就是“階級鬥爭、生產鬥爭和科學實驗”,在家做飯算什麼“革命”?可是生存問題不解決,一切都是瞎扯。人家當地老鄉已經解決了的生存問題,插隊知青要從頭開始解決。作為知青點最強的勞力,我就只能多多負擔了。即便這樣,還是要在有空的時候去田地裏,和社員一起勞動。

做飯這事情,不但要任勞,還要任怨。剛到農村的知青,總以為應該和y在城市一樣,有食堂,有專業的大師傅做飯。下了工吃飯,應該是吃飽吃熱吃及時。稍有不滿就發怨言。當初困難時期,中學食堂把不滿都發到做飯大師傅身上。什麼“大旱三年,餓不死炊事員”,什麼“我們歌唱我們的食堂,裏面的大師傅吃得肥又胖”。食堂大師傅是掙國家工資的,是國家出錢支持著後勤。

時間長了大家才意識到:我們的所謂“食堂”,是沒有人提供後勤的,和下鄉前學校的食堂,和兵團、農場、五七幹校的食堂,完全兩碼事。做飯人的勞動收入是要由吃飯人來負擔的,沒有人發工資,也不在隊裏記工——當地農民,乃至全國農民,各家也都是如此。我們知青來“接受再教育”,當然不能特殊。所以要麼專人留下做飯,大家出工分;要麼輪流做飯,後勤大家共同承擔。輪流做飯更讓大家體會到任勞任怨是如何不易。

農村的做飯,不僅僅是擔水,還要磨面,給我們的口糧全是未經加工的原糧:小麥粒、玉米粒的、帶殼的穀子等等,和城市又完全不同。油鹽蔬菜也只能下山到20裏以外的縣城去買。就這樣掙扎著,一個冬天過去,隊裏提供的高粱杆眼看要燒完了,柴的問題提到了日程上。

其實我看到高粱杆的不斷減少,就已經開始拾柴。最開始是和村裏放寒假的初中生一起去嘗試近處的拾柴,去刨酸棗刺的根。那裏的山坡上酸棗刺很多,栆刺下麵的土裏成塊的酸棗根紮得深深的。扛上一把鐝,就能刨出粗根。當然也要有一定的經驗,判斷粗根紮下的位置和深度。好處是不用走很遠的路,但是經驗不足效率低,往往收穫不超過50斤。

正經男勞力,都是上嶺拾柴。等到開春以後,我就和老鄉們學會了上嶺拾柴。

我們生產隊是黃土高坡,但是沒有多遠的中條山大嶺,就是真正的石頭山。翻過分水嶺,嶺後就是拾柴的地方,那裏有茂密的植被,各種灌木喬木。背上扁擔帶上繩子到了嶺後,一把快鐮拿在手,在山坡上很快就能割下一把把手指粗的灌木。割到足夠多,就可以收“摪”——當地把一捆叫“一摪”。

牛皮繩子在柴捆的當中勒緊。那一摪柴不要捆成圓的,要儘量捆成腰圓,因為要從橢圓的長軸方向將扁擔插入,這樣能插入更深,更可靠。扁擔是兩米來長的大扁擔,和擔水的帶鉤小扁擔不一樣。兩頭上翹,端頭是尖的,插入柴捆後上了肩,扁擔的翹起被壓平。如果兩頭下垂,柴捆會很容易從扁擔上脫落。當地民謠:桑木扁擔兩頭翹,寧挑擔子不坐轎。

柴捆要勒得儘量緊,也是為插入扁擔不容易脫落。把柴捆插入扁擔這道工序叫“關擔”,不但要插到適當深度,還要先按在腿上挑起來,調試一下左右平衡。柴捆半路不能翻,一翻就會連扁擔一起翻,把扁擔楞翻到肩膀上,沒法繼續擔。

一摪調試平衡後暫時拔出扁擔,留下明顯的插入孔,還要繼續插試第二摪進行同樣的調試。第二摪調試好“關擔”完成。但不拔出扁擔,而是直接把扁擔扛到肩上,再用扁擔空頭,對準地上的第一摪留出的插入孔重新插入,“關擔”全部完成。這時是第二摪已經起來,第一摪還在地上,就要把肩膀移到傾斜扁擔的當中,前後兩摪平衡的位置,略微下蹲,就可以讓面對著的第一摪離開地面,直到腰完全直起。

如果簡單“關擔”,柴捆的兩頭會像喇叭一樣張開。一是會兜風,在山風中柴擔會被吹得水準垂直兩個方向亂轉;二是到了家一解繩子,柴會立即散開不再成困。所以兩摪柴,四個頭也都收緊,是必不可少的一道工序。沒有那麼多繩子,都是就地取材,用韌性好的枝條來收。這樣的柴捆擔回家,就能一摪一摪地垛起來。

當然更辛苦的還是擔柴回家的過程。拾柴的地方沒有路,關擔的地方只有走一個人的林間小窄路,路邊還有陡坡和樹木荊棘,不停碰撞、干擾著柴捆。好不容易才能掙扎到該下山的地方,也就是“溝掌”。“溝掌”就是山溝的盡頭,三面陡坡,陡坡上只有山羊踩出來的小徑。只有經過最陡的一段,才能下到比較正常的人走的道路。路,本來就是人走出來的,再怎麼“正常”,也只是碎石遍地的溪邊小路。那溪水是不斷改道的,所以肩上壓著有沉重的柴擔,還要一會兒走水左邊,一會兒又跳到右邊。

只有走出山溝,才離開溪水上了“官道”。就是真正修過,可以拉車的道路。到此離家還有好幾裏地。有一次已經進村了,下最後一個坡的時候扁擔哢嚓一下斷成兩截。好在離住的院子已經很近,可以一摪一摪扛回家。

看到我天天忙碌拾柴,男知青也分別跟上陪我一起去。頭一兩次也非常辛苦,而且收穫不大,往往只擔回五十斤左右柴。老怯因為一個跟頭摔壞了眼鏡腿,天色暗下來更看不到道路,因此在嶺上找了個石頭洞過了一夜。把知青和村裏人都急壞了。

曾經動員所有男女知青一起上嶺拾柴——只有唯一的一次。

上山、下山,大家馬馬虎虎都能對付。用鐮割灌木枝條也不是大問題,只需幫著女知青把割下的背到小路。“關擔”就很要命了。除了兩個提前和我跑過一趟的男知青,弄好弄不好畢竟也知道該怎麼弄。其他人都是我一個一個幫著弄好,還要統一分配,按照不同體力安排不同分量,一個一個上肩出發,我才有空把自己的柴擔搞好。

下山的路上還會出現很多問題,柴捆會歪、會掉,有人半路想歇歇,有人願意繼續前進。為避免有人掉隊,再次發生老怯不歸事件,我只能押後陣。全數到家將近傍晚,一天啃幹饃喝涼水,早已是人困馬乏,一個一個累得半死,全都回窯洞躺下了。收拾大家的柴擔,垛起柴捆,一家一家還回借來老鄉的扁擔繩子。“人是鐵飯是鋼”,當然,必不可少的還要擔水、燒火、做飯——全是我一個人的事。比我單槍匹馬上嶺拾柴費費時費力數倍,真是得不償失!

所以後來就儘量單打獨鬥,少一個陪著少一個累贅。

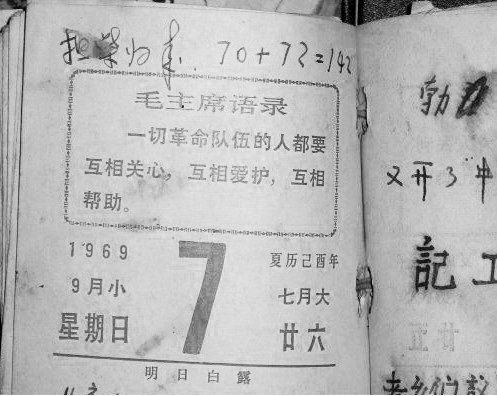

每次上嶺總要擔回一百多斤柴。可是做飯蒸饃供11個人的食用,有時候一次就要消耗半捆柴,也只有這麼努力拾柴才能跟上消耗。剛開始的時候擔柴回到家,都找秤來稱一下。有記錄在案的是142斤。

以後還曾經有過更多分量的擔柴,但是隨著經驗積攢,逐漸也心中有數懶得再稱,大約也都在150斤左右。最重的一次別人估計有160斤,而且是從葫蘆溝趕著一群牛,二十多裏地山路回村。擔的全是樹林裏已經晾乾了的硬柴,比較粗的木頭。

包括知青在內的所有社員,拾柴和做飯都屬於“私活”,再勞累再辛苦也沒有任何工分收入。但是還要和隊長請假。婦女同志無所謂,作為生產隊男勞力的社員不能打亂隊長的計畫安排。季節的限制,農忙期間地裏的活多,不宜隨便不出工幹私活。

所以一般拾柴是要抓緊在清明種棉花之前,和秋收完了以後。清明前積攢一些柴是為應付農忙,秋收後是為了過冬。入冬以後嶺上積雪,山溝裏結冰,空手行走都很危險,無法擔柴。

既然是生產隊,你不出工別人出工,年底累計工分就會少於他人,分紅憑的就是工分。所以拾柴也要提高效率,儘量減少誤工。上嶺拾柴只誤工一晌,在村裏還是從我開的頭,其他男勞力後續跟上的。換句話說,我實際上是當時隊裏最強的男勞力。

我早上出頭晌工,大約上午九點下工,揣上一個饃,扛扁擔上嶺,緊趕慢趕,要在後晌上工前,大約下午兩點擔柴回到家。吃些東西就跟著隊裏下地了。至今村裏人拿我當自己人、本村人,這樣的待遇,就是我山上插隊七年(1975年合點下山)和鄉親們同甘共苦得來的。

每當我想起在村裏為生存而拾柴擔柴,為準備農忙和過冬而積攢柴,那要走的路有多遠?山有多高?長期不知道該如何形容。現代科技為我們回憶過去插隊的日子提供了條件。

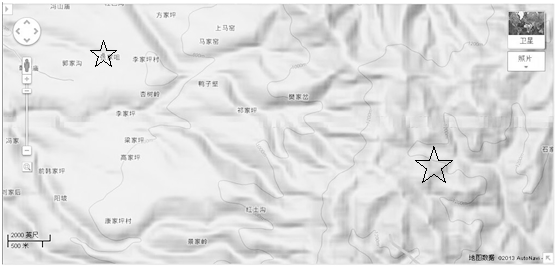

在衛星照片上面可清晰地看到我們插隊的村莊,我在圖中標上一個小紅點;也看到我們拾柴的老成窪,我用一個大圓標明——因為拾柴不可能在一個點,必須在一個區域。地圖上可量出,水準距離大約10華里。

在同樣比例尺的地形圖上看這兩個位置,我們從等高線可估計到兩地的高度差在500米(1200-700)左右。

那麼就把這兩個位置標注移到北京郊區同樣比例尺的地形圖來,把一頭置最高點,另外一頭再看,也是500米(600-100)左右的高度差。

再用地圖方式看水準距離我們就知道,我們當初拾柴一趟,就相當於從北京玉泉山後邊的青龍橋附近(可惜在地圖上找不到“青龍橋”)出發,登上香山頂峰鬼見愁跑個來回。

不要說上去拾柴、捆好、收好再用扁擔擔下山來,北京人自己都可估計一下:就是空手走這麼一來回要多長時間?消耗多少體力?我們當初卻是用一晌的時間,回來還要在生產隊下地勞動。

會有人說:你吹牛B呢,誰信呀!

我卻很高興聽到這樣的話,無非等於告訴我:我們山溝裏的勞動強度,確實令人難以置信。

1994年回村去,聯產承包讓村民不但吃飽吃好,各家的存糧也都足以應付一年的絕收。只是擔水、拾柴這些事情尚未徹底改變。到2012年再去,卻是完全改觀。引水進村家家水龍頭,不再需要下深溝擔水;家家用上電磁爐也不再需要拾柴。柴灶還在,即便需要點起來,村頭長起來的柴就足夠用,根本不需要跑到嶺上。

當初插隊大約半年左右,縣裏的各個知青點普遍分灶。原因不外乎鬧矛盾,無非就是計較在後勤上“幹多了”“吃少了”。我們大隊三個知青點,另外兩個點都比我們點人少,但也都分為一兩個人單獨起灶做飯。我們這個知青點穩如泰山,始終沒有鬧過分灶。

縣知青辦也聽說了我們這個不分灶的知青點,打算表彰,要我們寫出“總結彙報”。被我拒絕了。確實沒有什麼其他知青點能夠學習能夠借鑒的。吃苦耐勞、無私奉獻的精神,不是一朝一夕就能學會的,克己奉公的境界,也不是看看別人就能達到的。

更何況,作為這個知青點頂樑柱的我,完全不熱衷、不相信,甚至不贊成“紮根”“一輩子”的虛假口號,而這些恰恰是表彰宣傳知青所必不可缺少的內容。我們不搞那個“假大空”。事實上,最早把“紮根”喊得凶的知青最早能受到知青辦青睞,也越是最早“拔根”離開農村的知青。“假大空”口是心非,目的恰恰相反。

我根本不相信會讓這麼多知青在農村呆一輩子,大部分都遲早會離開農村,不管以什麼方式。這是人類社會發展的必然趨勢。我本人也不甘心在農村混一輩子。但是離開城市臨走前,老父親的話是很讓我記憶深刻的:不要以為是臨時的就瞎混日子,每天的日子都要認真過——人來到這個世界上,本來就都是臨時的。

【作者簡介】張亭,男,本會會員,網上筆名:朱老忠。北京66屆高中畢業生,68年下鄉山西夏縣。76年回城後當了8年陶瓷成型工,畢業於唐山業餘工學院,任機電工程師。1999年來美國,在洛杉磯國際日報任職。現已退休。