当前位置 : 历史档案

发布日期:2024/4/9

发布日期:2024/4/9

来源:國際日報

来源:國際日報

打印

打印

1970年6月,我們這批1965年考入大學的文革前最後一批大學生(現在被稱為老五屆)的同學,在焦慮的等待中終於盼來了畢業分配的消息。“文革”中在學校裏不務正業的窩了四五年的64和65級學生,終於可以離開校門了!尤其是64級同學,莫名其妙地被壓在學校一年,沒有任何說法,到哪里去?中央給出的指示是“三個面向”:面向工廠、面向部隊、面向基層。

這項美其名曰緩解城市就業壓力,把解決城市剩餘勞動力問題和改變農村落後面貌、開發邊疆的事業結合起來的重大措施,還被賦予了“培養和造就無產階級革命事業接班人”、“縮小三大差別”、“鞏固無產階級專政和防止資本主義復辟”的政治使命。當時,國內經濟形勢一片蕭條,哪個工廠願意要人?只好分配到新建的三線工廠,反正來了就參加基建,一條扁擔兩個筐,有的是土方。

說實在的,“文革”中老五屆大學畢業生的分配,和“知青”上山下鄉很有些類似。

這批學生剛上了一年課就爆發了“文革”,所有大學被迫停課,在校期間基本都搞運動了,沒有受到正規的大學教育,即使在所謂“複課鬧革命”期間,用於“革命”的時間也佔據了“複課”的大部分時間。比起高中生,充其量算是老高四學生吧!當時全國經濟發展停滯不前,無法正常安排這些人的工作。再就是“知識份子接受再教育”的政策,知識份子成了“臭老九”,大多數畢業生被處理到工廠農村廣闊天地裏進行改造。

當時上海交通大學聲呐專業老五屆畢業生郭錫瑤同學,被分配到貴州六盤水煤礦,後來失業在上海流浪的消息去年被網路曝光後成了網紅,受到了社會各方面的關注,最後,經過交大校友會的關懷和努力,終於有了好的結局。實際上他的分配不算是太差的單位。因為畢竟煤礦是一個現成的老單位。比起一片荒野的三線工廠,還是好的。

我大學畢業時分到了九江地區六機部214工程,這個“工程”就是預備造船廠,兩個三線廠一共分來了哈軍工學子140人,還有上海交大、哈工大、浙江大學等8個學校,共500多人。住的是大蘆席棚、一律睡通鋪,喝的是渾濁的長江直接打出來的水,每天工作就是挑土、爆破。夜裏,蛇和野貓在鋪底下亂爬,鬧得女生膽戰心驚。一天夜裏雷雨交加,大風吹走了蘆席棚,我們被大雨澆了個透心涼。

聲明一點,我的經歷絕不是最苦的!看看別的同學的遭遇吧。

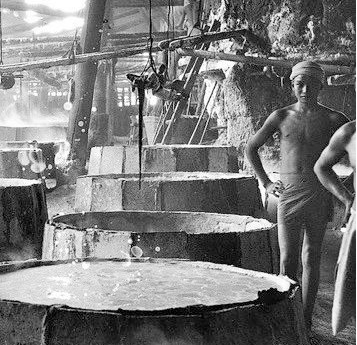

郭同學,哈軍工4系65級畢業生,因為家庭父母是走資派,成為當時的“可教育好子女”,這樣的人連三線工廠都進不去!政治上打入另冊,只能分配到地方上非保密單位工作。但也沒想到被直接分到自貢井鹽廠,當了名鹽工。每天的工作就是在平底鍋上熬鹽,蒸籠般的車間裏工作服只有一條短褲和一個圍裙,連上衣都沒有,幾乎全裸。

工間休息時的方式,更非常人所能想像,兩根扁擔一搭,脖子掛一根,雙腿掛一根,屁股掉在中間懸空,就能呼呼大睡!郭同學告訴我,近乎雜技表演的扁擔上睡覺,不是功夫,實在是累得如入無人之境。熬幹鹽中間有四個小時的等待,但是,你必須守在那裏,車間裏極潮濕,巨悶熱,也沒有地方放床板,有也不讓放,人只有掛在扁擔上歇歇,通風,防潮,防熱。能找到扁擔休息一下就是萬幸了!

郭同學在自貢鹽廠車間

郭同學的標準普通話幫了大忙,竟然歪打正著因此進入了鹽廠的宣傳隊。當時鹽廠組織科的人一聽他講話,馬上眼睛一亮,立即與工會主席通電話:“賴主席!才分配來一個大學生,講話和中央廣播電臺播音員一模一樣,還帶了一個,一個……什麼‘吉他’?”

“我看讓他去廠文藝宣傳隊報到吧。”

到了文藝宣傳隊,試彈吉他,郭的技術的確不行。但是他這字正腔圓的京腔京調,報幕員是沒跑了!可是一上臺就洋相百出,走路不會臺步,報幕拿不准腔調。一開場不用說話,那幾步臺步就讓下麵哄堂大笑,更別提那念書一樣的報幕了。

可是能去文藝宣傳隊是當時最肥最肥的肥缺,每天好吃好喝好住全管,另外一天還補助3毛錢,你可別小看這3毛錢,一個月就是9塊錢,相當很多工人三分之一的月工資,令所有人垂涎。為了物有所值,於是,又給他加了一份力所能及的工作,為演出打追光。

那時的條件設施很簡陋,於是郭同學成了人肉追光器:每次演出前,得先把郭同學捆在觀眾頭頂的房梁上。有時真不知觀眾是看演出的多,還是看頭頂上那個“樑上君子”的多?只見他背靠柱子,屁股坐在梁上,腳耷拉在下面,雙手抱個兩千瓦的追光燈,在35-36度的室溫下,那個熱呀!比熬鹽的車間不差!萬般煎熬,七竅生煙。更要命的是在上面要捆近4個小時,開場前先上去,散完場才能下來。不能喝水,口乾舌燥!喝水,沒法撒尿啊!實在是狼狽至極。

這樣的艱苦,這樣的痛苦,誰能忍受?!但是,郭同學挺下來了。

另一位顧同學是哈軍工2系63級畢業,也是受父母政治問題牽連,被降級分配到了長春。負責安排工作的軍代表同情顧某原曾是軍人,給他安排了一個條件好一點的單位。可是,有一對上海來的夫妻大學生被分配到有色金屬冶煉廠,他們痛哭流涕,苦苦哀求、堅決不去!怕艱苦。顧某屬於那種同情心極強的人物,慷慨地向軍代表表示:換給我吧,我去!他堅信毛主席的教導:“不吃苦不能當左派!”就這樣,在他自己自覺自願下進了有色金屬冶煉廠。

他到瀋陽本來已是降級分配,他還要從條件好的單位主動要求調換到最艱苦的冶煉廠,最後又降到最艱苦的鉛冶煉車間,做最艱苦的電解、電調工種。在那個年代,對於一個真誠追求革命,努力改造自已的青年來說:“不吃苦不能當左派”的狂熱信念使他付出了慘痛的代價。也從此掉進了無盡的苦海。

當時技術工藝十分落後。工人每天在電解槽裏提鉛板,每塊四十多斤,要屏住呼吸、憋著一口氣,小心翼翼,往上提鉛板。每天上下幾百次,一不小心掉下去就被酸液燒壞了。一個禮拜下來, “腰疼得直不起來,骨頭架子全散了,一想到第二天還要上班幹活,心裏真打怵——明天怎麼能頂下來呢?連續七天夜班下來,人就像害了一場大病,整個人像沒了魂似的!那種軟刀子割肉的無盡痛苦和無奈,無以言表!……這麼落後,這麼笨重,這麼高溫,這麼辛苦,這麼污染,真叫人無法理喻,難以接受。那時前途茫茫,也不知要幹到哪一天?!”

更可恨的每天吃的是一股黴味的玉米發糕。到了嘴裏老是咽不下去。長此以往弄了個嚴重營養不良。

就這樣,靠堅強的意志力量戰勝了精神和體力上的困苦,顧同學一幹就是10年,10年來他還堅持技術改造、科學管理和進行社會調查,為廠裏的建設貢獻力量和智慧。這位哈軍工畢業生在冶煉廠漫長的的歲月裏沒有沉淪,一直是工廠裏最優秀的人。終於成為優秀的企業管理者並從事科研工作,所著論文曾獲航天部,國家計委,經貿委多個獎項。由於在惡劣的環境裏長期艱苦勞作,顧同學現在鉛中毒等多病纏身,這是那個時代在他身上留下的殘酷烙印。

我同班好友何曉星網上發表文章寫他在農村的經歷。讀者很難理解一個出身革命幹部家庭的哈軍工優秀大學生,竟自我下放農村當農民!一幹 11 年!一個從小在大上海長大的孱弱書生,為公社救馬竟拿生命去拼!簡直是那個時代都絕無僅有的革命極致!他的的確確是在農村當一名普通社員,沒有工資,靠掙工分維持最低水準的生存。那時王克曼,孟慶泉和我一起去農村看望過他,王克曼用自己微薄的薪水接濟過他,但始終也勸不回頭,他一呆就是11年!後來他到工廠從頭開始當普通工人又是7年!

他不是為了當官發財在農村工廠體驗生活積累升官的資本,他當時的信念就是認為大學生應該在農村工廠裏改造世界觀,成為一個對社會有價值的人。這是一種拉赫美托夫式的自我錘練和自我放逐,和那些被迫上山下鄉的知青很不一樣。這種對革命走火入魔的傻根極為罕見!在哈軍工也是獨一份。但他終於成為一個真正有自己思想的人!正是他這18年經歷,使他對中國社會和革命價值觀有了清醒的思考!他雖軸而執著,但有了獨立的思辯力,他從自己從最底層和群眾共同生活的實際中來觀望現實,所以在進入研究單位後,他曾對工人下崗提出過比國策更人性化更合理合法的設計!

徐同學哈軍工5系65屆畢業生,相對說他是幸運兒,大學畢業後分配到鐵嶺一個老兵工廠,生產導彈的專業廠,可謂專業對口。在廠裏學徒半年,廠裏北大荒農場需要人種地,大學生必須鍛煉,廠裏二話沒說,就派他去。徐某在北大荒春播秋收什麼農活都經歷過,徐某吃盡了苦頭,最慘的是收莊稼,累得像狗熊一樣,爬不上炕。北大荒最厲害的是小咬,咬得渾身青一塊紫一塊,痛癢難過。北大荒的農場的水都是井裏打上來,直接喝,有一天,徐同學多了一個心眼,打上來的水多看了一眼,看見水裏竟有小蟲子在裏面遊動,從此,他再渴也不敢喝生水了。

當時東北流傳著這樣的二人轉四平調:北大荒哎真荒涼,鵝冠草啊小葉樟,又有兔子又有狼啊,就是缺少呀大呀大姑娘。徐同學在農場勞動,晚上值班時就碰上了狼群,還好,他和另外一位工友偷著藏在倉庫裏睡覺,第二天早上起來一看,羊圈裏羊少了幾只,還有的羊被狼吃得亂七八糟,腸子都拉出來了,空氣裏到處都漂浮著血腥味,那情形真是慘不忍睹!他們幸虧躲過了一劫。

為了這件事,他倆被廠領導狠狠地批了一頓!不料後來的事更加奇異。有一天他和工友一起去森林裏采蘑菇,發現有一只小羊在叫喚,深山野林裏虎狼出沒,這只柔弱的小羊怎麼生存下來的?百思不得其解,不由猜想:是不是那天夜裏,狼群帶回來一只羊羔,或許狼媽媽正在哺乳期,母性大發,把羊羔當成自己的孩子保護和撫養了吧?

一年過去回到廠裏,這時碰上了貴州遵義興建三線工廠,老廠需要派人支援,徐某作為骨幹又踏上了新的征程,來到了遵義。一幹就是35年。整個一輩子都獻給了窮鄉僻壤的邊陲小鎮,獻給了他一生鍾愛的國防科技事業。由普通工人成長為技術專家,高級工程師。畢業30年班裏北京聚會徐某來了,帶來了一身山溝的氣息,但是他贏得了大家的尊重。為了他孩子的工作安排,大家想盡了辦法,讓孩子走出了山溝。

北大盧達甫在《告別未名湖:北大老五屆行跡》中描述了北大幾十名來安徽省工作的同學的境界,總的感覺是老五屆同學生不逢時。但是,我的事例中的哈軍工畢業生無論環境多麼艱苦和不利,主人公們總是生命不息,奮鬥不止。最終,每一個人都取得了不同程度的比較完美的結局,老五屆並不比別人差!

吳新明近影

2020-12-27蚌埠

【作者簡介】吳新明,1965年考入哈軍工。先後在國防科技大學和蚌埠坦克學院任教。1989年後致力於軍事歷史、軍事教育研究。先後出版並在各報刊雜誌發表紀實文學作品多篇,專著4部《王牌軍校 哈軍工》《王牌軍校 高端訪談》《軍中名校 哈軍工》《長河浪花-65571傳奇》。

(文章照片選自網上)