当前位置 : 历史档案

发布日期:2023/5/12

发布日期:2023/5/12

来源:國際日報

来源:國際日報

打印

打印

一

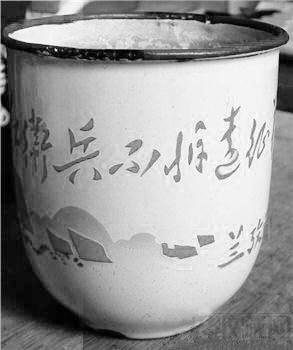

那是在1967年的元月,文革步行串連的歸京途中。一路上翻山越嶺的,已經有兩個多月的行軍經驗,這時候走在華北平原的坦平大道上,早就只是孤身一人,幾乎每天都是趕個百二百三的路程。只是到德州的這一天,只按計畫走了七十華里,於是下午兩點左右就到了目的地。

離開河南開封以來一直只經過村鎮縣城,山東的聊城市也只是從旁邊過了一下,這次到了德州,才是又進入了一個像樣的大城市。這裏條件當然稍好一些,於是洗了個澡,美美地睡了一覺。第二天天不亮就出發了。

從火車站沿鐵路向北,跟扳道岔的師傅打了個招呼,他居然也是北京人。老鄉見面,格外熱情,告訴我向滄州方向怎麼走,大約天亮能走到一個叫“桑園”的地方可以吃飯。我一個勁地答應著,但心裏明白,我不是要去滄州,要去的是獻縣海河工地。

這是我們離開北京時長征隊定的計畫:從北京走到延安,再從延安走到河南蘭考,返回北京的路上在獻縣海河工地參加義務勞動,春節前回到北京。全程五千里,具體過程的回憶另文詳述。

出發時共四個人,到了延安就只剩下三個,而離開延安時又有一個人坐車直接回了北京。我和另一個人在到鄭州前走散了,我在鄭州找了他兩天,在開封又找了他兩天,到蘭考才在紅衛兵接待站查到他的名字,卻是已經在前一天離開了。我不誤時機當晚就出發,想要追上他,但一路的接待站查過來,再也沒見到他的蹤影。

後來回到北京才知道,那個傢伙沒按計畫走菏澤進山東,而是過黃河走濮陽,然後進河北,到衡水以後也坐上長途汽車,溜回去了。就是這樣,長征隊就只剩下我一個人。

儘管當時還不知道只剩我一個人,還是按計畫,離開德州的當天晚上到河北的阜城,次日就到了獻縣。希望在“一定要根治海河”的工地能和他會合。

二

打聽好了以後,從縣城向西步行到了海河工地指揮部,這裏的工地,早就知道是開挖一條子牙新河,分流海河水系。不過在指揮部仍然沒有打聽到有另外的北京中學生來參加義務勞動。或許已經追到他前面,先他一步到這裏。只有在這裏按計畫停留,看看能否等到他。

指揮部沒讓我去挖河,安排我到雙嶺營,跟雙嶺公社來的民工們一起燒石灰,同吃同住同勞動。

地圖上能看得很清楚,滹沱河與滏陽河匯合以後就叫作子牙河。當初地理課上就學到,匯合天津海河的有五條河,分別是:潮白北運河、永定河、大清河、子牙河、漳衛南運河。其中的子牙河早有耳聞,但不知道這條河名字的來歷。“太公釣魚”記得是在渭水,這個地方離當初薑子牙活動的地方遠得很呢。

上游兩條河匯合後有一段短短的正北方向河道,然後才折向東北方向。我們幹活的工地就在這段正北向河道的東河岸,而且離上游的滹沱河、滏陽河交匯口很近。岸邊堆滿了大塊的石頭,據民工們說,是從獲鹿用船運來的。這個雙嶺營的任務就是用這些石頭燒石灰,每天幹的活,除了裝窯出窯,就是砸大石頭。

開始時,初來乍到的我,理所當然地被分配去抬大筐,裝出窯。那時我才知道,小時候玩的潑上水就會發熱炸裂的生石灰,原來是這樣燒出來的。那石灰窯的大模樣跟磚窯差不多,裏面是鋪一層石頭,再鋪一層煤,這樣一層層鋪起來,鋪滿就可以點火了。溫度沒有磚窯那麼高,所以兩座石灰窯一窯一窯地裝了出,出了裝,連續地運轉著。燒好的石灰也是供工地上築堤壩所用,到底拉到什麼地方去就不用我們操心了。

大約幹了三天的裝出窯,在我“希望幹重活”的要求下,終於讓我去掄16磅的大錘砸石頭了。在小說《歐陽海之歌》中,有一段專門描寫的就是掄大錘,這個活頗能體現一種年輕人的英雄氣概。雖然小說中寫的是打鋼釺,這裏不一樣是砸石頭,但照樣能找到“舉起似彎月,落下如流星”的感覺。

就這樣,砸石頭的活一直幹到我離開。

三

河邊運來的大石頭塊塊都在二百斤以上,砸石頭,就是把大塊的石頭砸成比較小的塊,這樣在石灰窯中就比較容易燒透。這活看來似乎簡單,但也不是光憑力氣就可以蠻幹的。我當時還不滿二十歲,憑著在學校練體操的臂力,一上來不管三七二十一掄圓了就砸,那崩起來的銳利石屑打到了嘴上,毫不留情地被打得皮開肉綻,鮮血直流。來自雙嶺公社的民工夥伴,不懷好意地開玩笑說:你來月經了?

這還不算,那大石頭被砸得太碎,裝窯出窯費時費力不說,還使得窯中氣流不通暢,仍然不符合要求。

幹了些時候才知道,每砸一塊石頭前,都要把石頭翻過來翻過去地看。這種石灰岩在學校地理課中學過,屬於“水成岩”,因此也有它的紋理層次,要認清它的層次方向,順著紋路去砸,才能達到事半功倍的效果。

下錘的地方平,才不容易濺出石屑,所以下錘前要先尋找落錘點,而這個點所在的位置應該是與層次方向垂直的一個平面。這樣把大石頭翻好墊好,讓落錘點的位置朝上,才真正是做好了準備。錘要準確地砸下去,每一下都要落到這個點,這樣大約砸個十幾下二十幾下,一旦聽到響聲不一樣,就是石頭已經裂開。這時雖然還不能看到裂紋,但也不能再使足力氣砸,否則很容易砸得過碎。再用錘還在剛才的落錘點輕輕地震幾下,那大石頭就嘎啦一下子開了。這一步完成以後,就可以繼續把稍小一些的石塊砸成要求的大小。

掌握了這些門道,民工夥伴們說:你是“老太太摳PY——摸著門兒啦!”

只有砸完了一整塊大石頭,才可以稍微喘口氣,再去搬下一塊大石頭。那河邊留著那麼兩塊最大的石頭,卻是誰都懶得去動,因為都在三百斤以上,誰也不願意嘗試要砸多少錘才能開。

(未完待續)

【作者簡介】 張亭,男,本會會員,網上筆名:朱老忠。北京66屆高中畢業生,68年下鄉山西夏縣。76年回城後當了8年陶瓷成型工,畢業於唐山業餘工學院,任機電工程師。1999年來美國,在洛杉磯國際日報任職。現已退休。